人文科普

吳越邊界——吳越文化交錯的湖州

發布日期:2023-08-28 作者:昭遠制藥

一 問題的提出

在文化地理學的視野中,經常會看到一些區域受到兩種地域文化共同影響的案例。這種影響有如牛軛之兩端。其區域整體面貌更偏向哪一方,取決于兩個方向的文化角力。不光文化地理,這種現象在整個地表各要素的地域分異中都相當普遍。因而在區劃研究開展得較早的自然地理區劃中,有一個很重要的原則就是區域共軛性原則,文化地理中亦然。

歷史文化地理研究中,較早運用區域共軛性原則進行文化區劃的工作是筆者之一對于資水流域文化面貌歸屬的研判。資水流域地介湘、沅二水流域之間,持續受到湘、沅二水流域共同的文化影響,考慮到其所受湘水流域的文化影響更深,因而在對湖南歷史文化進行區劃的方案中,將資水流域作為湘資區之下的一個亞區。稍后張曉虹在進行陜西的歷史文化地理研究時,基于同樣的學理考慮,將受到漢水流域和關中共同文化影響的商雒地區劃歸了陜南。

那兩項工作中對于資水流域和商雒地區的研究都屬于形式文化區。即設定一些文化指標,就各指標的空間狀況先討論單質的文化分異,然后再根據綜合區劃的原則組織起來劃分出綜合文化區。這種研究結果是客觀明晰的,但它只能解釋一個時間斷面,若要考察文化區背后的形成過程,那么這種技術手段就有一定的局限性。

相比之下,更有效的一個手段,是考察當地感覺文化區的歷史嬗變,即借助于各個歷史時期觀察者的感受,來判斷其地域文化的變化。感覺文化區又稱鄉土文化區(Vernacular Regions),指的是一些通過心理認知而存在的區域。這個文化區是當時人們對于文化區域的一種體認,它既存在于區域內居民的心中,也得到區域外人們的廣泛承認。作為一種文化觀念,它對人們的心理認同乃至區域劃分都會持續發生著深層的作用。

在目前為止的感覺文化區個案中,特別有意思的是以襄陽為中心的鄂西北地區的歷時性變遷。該地在秦漢時本來屬于中原(南陽盆地),經過千余年演變,漸次成為南方以武昌為中心的高層政區的組成部分。譚其驤先生對此有所感覺,筆者之一以感覺文化區為思維工具給出了一個較充分的證明。事實上,這樣的現象絕非孤例。筆者閱讀所及,浙江湖州也是一個在文化面貌歸屬上同樣具有明顯變遷、其文化地位又足以引人注目的典型案例。

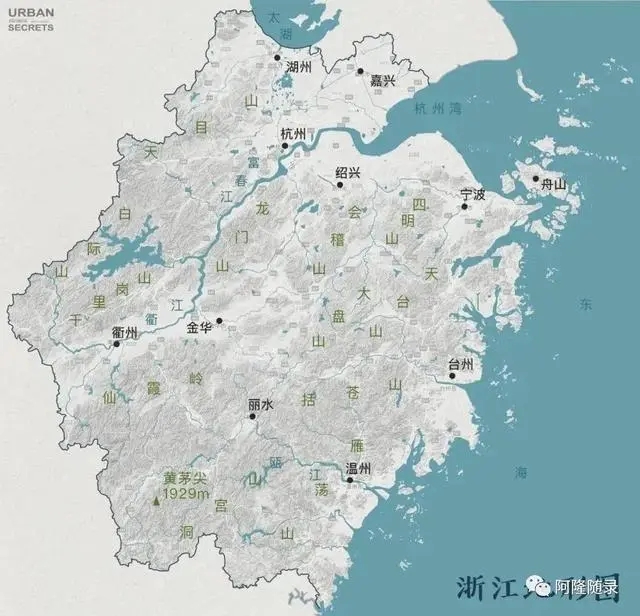

湖州地介吳越之間。所謂“居吳之陽,負越之陰”,很形象地說出了它的地緣條件。西南—東北走向的天目山脈將它一分兩半,以東為水鄉平原,以西為丘陵山地。境內山澤逶迤,道路縱橫,北瀕太湖,南接杭州;與蘇州也不過一衣帶水,隔湖相望。因此,它很容易受到吳、越兩個方向的文化影響。

早在魏晉南北朝時期,以湖州為中心的吳興號三吳名郡,載在典籍;宋元以降,此地卻漸漸地與越地靠攏,以至與杭嘉并稱,為浙省要區。這一變遷,既是太湖流域人文空間分異的一大關鍵,也是吳越文化地域整合的重要表現。到目前為止,研究江浙文化地理的論著已頗不少,但無一注意及此。筆者不揣淺陋,對此展開分析,希望能對揭示江浙兩省之間的地域分異有所裨益。

需要說明的是,當今學界所謂“吳文化”、“越文化”,通常是從考古學文化意義而言的。但本文的概念異乎是。本文旨在探討歷史時期當地居民和外地人對于湖州文化歸屬的心理認同,不能不依靠當時人的文化感知資料。因此,論述過程中凡涉及此類概念,均來自當時人的文化認知。大體相當于當時人心目中的一種地域文化。

以下先按時代展開分析,最后再作一綜合性討論。

二 “防風氏國”與“菰城”:越吳交替主導時期

在湖州歷史上,最早的地域文化源頭可以追溯到防風氏國。在吳、越兩國興起以前,江南地區存在著諸多諸侯小國,防風氏國即其中一個。關于防風氏國的記載,最早出自于《國語·魯語下》:

吳伐越,墮會稽,獲骨焉,節專車。吳子使來好聘,且問之仲尼……仲尼曰:“丘聞之,昔禹致群神于會稽之山,防風氏后至,禹殺而戮之,其骨節專車。此為大矣。”客曰:“敢問誰守為神?”仲尼曰:“山川之靈,足以紀綱天下者,其守為神。社稷之守者為公侯,皆屬于王者。”客曰:“防風何守也?”仲尼曰:“汪芒氏之君也,守封、隅之山者也。”

其后,司馬遷在《史記·孔子世家》中也引述了與此基本相同的內容。

至于防風氏國以及封、隅之山的具體地望,史籍中有相當清晰的記載。《元和郡縣志》在卷25湖州條武康縣下有載:“封山,在縣東南十八里。即《家語》云:‘封隅之山,防風氏之國也。’”可見,古防風氏國的核心區域即在湖州武康縣———亦即今湖州市德清縣三合鄉一帶。

據稍后的記述,防風氏國的文化帶有濃重的越風。南朝任昉《述異記》云:“越俗祭防風神,奏防風古樂,截竹長三尺,吹之如嗥,三人披發而舞。”由此可見,后世越地民眾仍忠實地傳承著古防風氏國的習俗。

考古學研究表明,作為越文化源頭的良渚文化其中晚期主人就是防風氏國,良渚文化是防風氏國遺留下來的考古學文化的歷史遺跡。這一先秦古國的存在對于湖州地域文化影響深遠,特別是對其文化心理。近世湖州方志在述其地域文化淵源時,無不溯源至防風氏國。

春秋時期,吳、越兩國開始在江南一帶崛起。闔閭時,起源于太湖流域北部的吳國實力漸強,將疆域擴展至太湖南岸,湖州之地也被納入其統治范圍。闔閭命其弟夫在苕水以北筑城,以為其封邑。因該城狹而長,故以長城為名。吳國勢力的覆蓋也給湖州留下了深刻的文化印記,除長城以外,西顧山、西湖、邸閣溪等均為吳文化范疇的著名歷史遺跡。湖州之地受到吳文化的浸染,即肇始于此。

魯哀公二十二年(前473年),越王句踐滅吳,湖州地盡屬于越。戰國時期,越國漸衰,越王無疆欲重振越國昔日雄風,興師伐楚,反為楚兵所敗,楚國盡取故吳地以至浙江。至此,湖州之地從屬于楚。

楚考烈王十五年(前248年),春申君獻其淮北封邑,更封于吳,湖州地也在其封地之內。在其管治吳地期間,于吳墟西南建菰城,據成書于南宋時的嘉泰《吳興志》追述,因“城面溪澤,菰草彌望”而得名。當地人傳說春申君以此為據點,設立了菰城縣。茍此解不誤,則此為湖州境內出現地方行政建置之始。

楚菰城遺址在今湖州市區南二十五里,與吳國在湖州之地所建城址大致重合,考古學者判斷,菰城縣即是在吳國所遺舊城的故址上建立起來的。

“菰城”是湖州歷史上影響較大的一個區域概念,在菰城縣設置以前,湖州雖然先后受到越、吳文化的影響,但并未形成具有凝聚力的文化地域實體。作為地方行政區劃基本單位的縣,歷代以來,虛置濫設者較少,按譚其驤先生的說法,“一地方至于創建縣治,大致即可以表示該地開發已臻成熟”,因而其對境域內的文化整合,也有著很強的作用。

從文化屬性來看,“菰城”在當時無疑是吳文化區的一部分。不僅其開發動力來自吳地,其縣治(文化中心)也在舊吳所筑城池附近。自此,湖州地域文化的發展進入了一個全新的階段。

三 “三吳”之地:吳地文化主導時期

秦混一天下之后,于原菰城縣址設烏程縣,屬會稽郡。當時會稽郡淹有太湖流域、錢塘江流域及寧紹平原,治吳縣(今蘇州市)。西漢將其以南的原閩中郡并入會稽,導致郡界南端大為擴展,而北部郡界略無變化。東漢分其北部為吳郡,治吳縣;南部仍為會稽郡,其北界縮至浙江以南。自此烏程改屬吳郡。

秦漢烏程縣的地域范圍史無明文。在清人的意念中,“全有今府屬之歸安、德清兩縣地及長興、武康兩縣地之大半,并有今江蘇蘇州府吳江、震澤、常州府荊溪三縣之南境,而吳縣之兩洞庭山亦本烏程地”,包括今湖州大部分區域。此說未必全是,但至少可以反映出“烏程”這一概念在文化上的輻射范圍。成書于東漢的《越絕書》有云:“太湖,周三萬六千頃。其千頃,烏程也。”可見“烏程”之地還包括一部分太湖水域。

在行政上隸屬以吳縣為中心的郡級政區,烏程順理成章地受到吳文化的輻射。項羽少時,曾和其叔父項梁避仇隱匿于“吳中”;自唐以后,歷代均有人認為此所謂“吳中”即烏程縣。此說之有當與否可不置論,《越絕書》將“烏程”納入《吳地傳》,久已昭彰在人耳目。由此可見,在當時人概念中,“烏程”屬于吳地是無疑的事實。

事實上,秦漢烏程所轄只相當于今湖州天目山以東之地。其以西的小部分地方,秦代置故鄣縣,并以此為中心立故鄣郡。西漢改故鄣郡為丹陽郡,移治宛陵(今安徽宣城)。后漢因之。孫吳寶鼎元年(266年)正月,吳主孫皓分吳郡、丹陽郡為吳興郡。《三國志·孫皓傳》注引孫皓詔云:

今吳郡陽羨、永安、余杭、臨水及丹楊故鄣、安吉、原鄉、于潛諸縣,地勢水流之便,悉注烏程,既宜立郡以鎮山越,且以藩衛明陵,奉承大祭,不亦可乎!其亟分此九縣為吳興郡,治烏程。

所謂“明陵”為孫皓父孫和之陵,在烏程。孫氏起自富春,自孫堅受封烏程侯,至孫皓已歷三世。以此為中心分置吳興郡,郡名中既寓含“興”的美意,又帶上“吳”地標記,這就為當地地域文化的走向奠定了基調。

吳興郡的設置,是湖州之地獨立成為郡級行政單位之始,同時也奠定了后世湖州的境域基礎。孫皓初置吳興郡時,其北境包有陽羨縣(今江蘇宜興)。西晉惠帝永興元年(304年),分陽羨與丹陽郡之永世立義興郡;此時烏程北境已于晉武帝太康三年(282年)分立長城縣(今長興),吳興郡北界遂止于長城。湖州之北境自此形成。

自東晉至宋齊,吳興郡領烏程、東遷、長城、武康、臨安、余杭、于潛、故鄣、安吉、原鄉十縣。梁分故鄣、安吉、原鄉三縣立廣梁郡,吳興仍轄有前七縣。且一度在此設置震州。這一建置直到隋平陳后才得以改變。

隨著吳興郡的設立,興起了一個“三吳”的概念。這一概念在歷史上影響深遠。史籍中最先使用這一概念的是孫吳時韋昭所撰《三吳郡國志》。此書久佚,所謂三吳地域范圍不詳。后世對三吳有三種解釋:

南北朝時,《水經·漸江水注》云:“漢高帝十二年,一吳也,后分為三,世號三吳:吳興、吳郡、會稽其一焉。”

唐代,則以丹陽代替會稽。如《通典·州郡·蘇州》條謂:“晉宋亦為吳郡,與吳興、丹陽為三吳。”《元和郡縣志》同此。

同樣在唐代,又有以義興郡代替會稽郡的說法。《十道四番志》既以吳郡及丹陽、吳興為三吳,又以義興、吳興及吳為三吳瑏瑢。此說為《資治通鑒》胡三省注所本。

上述三解,就韋昭所言“三吳”的本義來說,應該是《水經注》所言最為接近。范成大在《吳郡志》中考之甚詳。唐以后兩說雖不無小歧,但有一個共同之處便是將會稽排除在外。值得注意的是上述三說中,吳興與吳郡一直穩定地躋身三吳。這可以反映出自三國以降及至唐代,吳興一直是吳文化的核心范圍。

南朝后期,吳興出過一個重要人物,也就是湖州歷史上唯一的帝王陳霸先,長城人。顯然是由于他的存在,給湖州的地域歷史帶來了一段獨特的命運。隋代將陳霸先建立的陳朝攻滅之后,作為他的龍興之地,三吳重地吳興就連作為一個郡的地位也未能保住。入隋即郡廢,治所烏程并入蘇州。這一舉措顯然就行政角度有所不妥,仁壽二年(602年)又在烏程設置湖州,但僅過數年,大業初州廢,其地又并入吳郡。

隋代的行政措施對湖州的地域歷史形成了相當深遠的影響。吳興郡廢時,其南部余杭、于潛、武康三縣之地并入杭州。入唐后,武德四年(621年)以烏程為中心復置湖州,領烏程、長城、武康、德清、安吉五縣,這一區域自此長期穩定。北宋析烏程地置歸安,明代析安吉置孝豐,轄縣數目雖有增加,而空間范圍卻無有變動。

就行政歸屬而言,湖州在唐代起先屬江南東道,其治所在蘇州。乾元元年(758年),蘇州置浙江西道節度使,轄浙江以西之地,湖州隸屬之。建中二年(781年),浙江西道改為鎮海軍,并遷治所于潤州,湖州自此為鎮海軍節度所轄。

雖然境域較六朝時的吳興郡縮減近半,但在唐人眼中,湖州的地位仍然很崇隆。顧況《湖州刺史廳壁記》有云:

江表大郡,吳興為一。夏屬揚州,秦屬會稽,漢屬吳郡,吳為吳興郡。其野星紀、其藪具區、其貢橘柚纖縞茶纻。其英靈所誕、山澤所通、舟車所會、物土所產、雄于楚越,雖臨淄之富不若也,其冠簪之盛,漢晉以來敵天下三分之一。

所謂“冠簪之盛,漢晉以來敵天下三分之一”,應該是從漢末三分天下有其一的孫氏來著眼的。孫氏自孫堅以后世封于此,南朝時又出有陳霸先,再加上在文學上英才輩出的武康沈氏,其人才之盛確實十分引人矚目。

此時其地域文化特色,當然仍是典型的吳俗。宋之問《餞湖州薛司馬》詩即有“鎮靜移吳俗,風流在漢京”之說。這可以反映外地人對于湖州文化面目的基本印象。具體而言,由于湖州因太湖而得名,因此它給當時人留下的記憶多與水鄉澤國的景觀相關。鄭谷在《寄獻湖州從叔員外》一詩中寫道:“遠看城郭里,全在水云中。西閣歸何晚,東吳興未窮。”不但以之為水云之城,更將其指實為東吳之地。也有人注意到水邊的洲灘。如薛逢《送慶上人歸湖州因寄道儒座主》有句云:“上人今去白蘋洲,霅水苕溪我舊游。夜雨暗江漁火出,夕陽沈浦雁花收。”霅水、苕溪均為湖州地物。張籍《霅溪西亭晚望》則稱:“霅水碧悠悠,西亭柳岸頭。夕陰生遠岫,斜照逐回流”。其水悠悠而且有回流,一幅典型的平原水鄉的地理圖景。其后有句謂“吳興耆舊盡,空見白蘋洲”,反映了一種強烈的古今對比。因之,有些詩人在此抒情時也就不再拘泥于具體的地物,如孟郊《湖州取解述情》云:“霅水徒清深,照影不照心。白鶴未輕舉,眾鳥爭浮沉。”這就完全是在當地環境刺激下的心境抒發。無獨有偶,李頻《送陸肱歸吳興》也寫道:“勸酒提壺鳥,乘舟震澤人。”完全將吳興融化在了震澤的意象當中。

也有人注意到湖州的山。畢竟,湖州也有部分山地存在。本來在唐人概念中,山川映發是越地特色,吳地的意象是三吳煙水。黃滔“吳中煙水越中山”之句,可以說是地理意象層面的一個精簡提煉。因之,湖州的山也就被唐人稱為吳山。湖州刺史于頔有句謂:“霅水漾清潯,吳山橫碧岑。”這當然是與欣賞浙東名山完全不同的一種感覺。司空圖也有一句類似的詩云:“別畫長懷吳寺壁,宜茶偏賞霅溪泉。”句中提及吳寺、霅溪,其實也是在寫湖州的山景。值得注意的是,地域文化的標簽也是“吳”。

但這一面貌在之后的歷史中逐漸地發生了轉向。

四 杭州崛起:湖州從吳地文化向越地文化轉型

唐代以降,東南一帶人文地理格局中一個極為引人注目的現象是杭州作為一個區域中心橫空出世。此地在隋以前,不過是一個縣治而已。滅陳以后,于此建杭州,自此成為中級政區。唐中葉以后,迭經名刺史按臨,漸次與蘇州并駕齊驅,為東南名郡。五代成為吳越國都,南宋復為行在,就此躋身六大古都。此后一直為浙省乃至更大范圍的政治經濟文化中心。

乾寧三年(896年),臨安人錢镠升為鎮海軍節度使,光化元年(898年),將鎮海軍治所自潤州徙至杭州。后梁開平元年(907年),建吳越國,定都杭州。這一變局,對湖州地域文化的發展影響至為深遠。

杭州既為都城,周邊自然不能沒有拱衛之地。特別在其西北方向,其與楊吳政權的分界之地基本上就在天目山一線,因而按扼天目山北端的湖州其戰略地位十分重要。《讀史方輿紀要》敘吳興云:“吳越時恃為北面重鎮,淮南來攻,由宣州出廣德必道吳興之郊,而后及于余杭。余杭之安危,吳興實操之也。”這一論述十分精當。正因此,吳越國對湖州極為重視。后梁開平四年(910年),平定湖州高澧之亂后,錢镠以其弟錢鏢為湖州刺史,并割湖州南部之武康縣隸杭州,湖州遂僅領烏程、長興、德清、安吉四縣。

湖州地勢西南高、東北低,其南端武康縣位居天目山首,又緊臨杭州,居高臨下;無論對湖州、對杭州,均為戰略要地。錢镠將其割隸杭州,顯然是出于控扼腹心的考慮。同時,此舉也加強了湖州和杭州在政治和文化地理上的聯系。

長興二年(931年)冬,錢镠遣人重修武康縣境內的防風氏廟,并親撰廟記,曰:

其有風山靈德王廟,本系屬城,近歸畿甸。考諸舊記,即先是武康縣風山。又按《史記》云:“汪罔氏之君,守封禺之山。”今屬吳興武康縣。稽立廟之初,則年華渺邈,詳圖牒之說,則詞理異同。唯有元和年再撰簷楹,見存碑記。彼既已具敘述,此固不復殫論。聊書封置之繇,直述旌崇之意……以風山靈德王昔年因舉兵師,曾陳禱祝,無虧響應,顯有感通。遂懇悃告虔,許崇堂殿……仍展牲牢簫鼓,慶樂迎神,耀威靈而萬古傳芳,標懿號而千秋不朽。一則酬忠臣之啟愿,二則答陰騭之相扶。唯冀明神,永安締撰。稟元化而同垂恩福,鎮土疆而庇護軍民。保四時風雨順調,永絕天災地沴,常歡俗阜時康。

此文在清以來各種文獻中多有著錄,碑石現存湖州市德清縣博物館。文中有一處不可解。武康自開平間改隸杭州,至宋以前,未聞曾回屬湖州;而此文卻稱“今屬吳興武康縣”,于道理不合。按嘉泰《吳興志》載武康縣防風氏廟有二,“錢氏封為靈德王,號靈德廟,有石刻存”。但并未引錄石刻全文。頗疑原記文已不存,此文系后世好事者偽托。但無論如何,該廟于錢氏時受封當為確鑿之事。

防風氏由普通民間神祇上升為靈德王,從行政層面來說,是一個對民間信仰規范化、官方化的舉措。事實上,它還附著了更多的含義。上文已述,防風氏在文化歸屬上屬于越文化系統,將其升級封王,表明了錢氏對越文化的彰顯。這一取向在之后的錢氏政權中仍得以貫徹。清泰二年(935年),應繼錢镠為吳越王的錢元瓘奏請,后唐敕“杭州護國廟改封崇德王,城隍神改封順義保寧王,銅官廟改封福善通靈王,湖州城隍神封阜俗安城王,越州城隍神封興德保闉王”。此舉以湖州與杭、越二地等量齊觀,杭、越二州無疑是越文化的核心地域,這表明在吳越錢氏的官方意志中,湖州已經進入了越地的范圍。

北宋太平興國三年(978年),吳越國納土。次年(979年),杭州武原縣復名武康縣,重隸湖州。太平興國七年(982年)析烏程縣置歸安縣,至此,湖州共轄烏程、歸安、長興、武康、德清、安吉六縣。

值得注意的是,至道三年(997年)分天下為十五路,其中有兩浙路,元豐年間(1085年前后)所領為杭、越、蘇、潤、湖、婺、明、常、溫、臺、處、衢、睦、秀十四州,治杭州。這是一個歷史性的變化。如果說,五代時湖洲從屬于以杭州為中心的地方政權,事屬割據,不得不然;入宋后天下一統,基本上以吳越舊疆置兩浙路,此舉對湖州地域文化的走向具有極為重要的意義。

早在宋初,《太平寰宇記》敘各地風俗,對湖州的描寫是“同蘇州”。這顯然是因其長期為三吳之地,仍保持著歷史慣性;而此后的發展卻是繼續一步步向越地靠攏,再不回頭。

北宋湖、杭兩地的交往極為頻繁。熙寧五年(1072年),蘇軾以杭州通判的身份赴湖州查驗堤堰利害,與湖州知州孫覺詩文唱和,寫作的《墨妙亭記》和《孫莘老求墨妙亭詩》流傳至今,為書法史上的名作。這一史實包含兩大關鍵信息:其一,對當地極為重要、事涉民生的水患治理,湖、杭兩地可謂聯為一體。其二,兩地的文人墨客同氣相求,聯系密切。這對兩地的社會風俗自然會產生積極的影響。

以湖州籍著名詞人、號稱“張三影”的張先為例。張先烏程人,致仕家居以后,受到西湖山水的吸引,時常勾留杭州,與當地文人密切往來。他先后與知杭州的唐詢(先知湖州)、蔡襄、祖無擇、鄭獬、陳襄、楊繪均有往還,還留下了不少諸如“西湖風月,好作千騎行春,畫圖寫取”之類的寫景名句。

“霅水越溪風信好,尺書多幸屢相投”。隨著湖州在文化上不斷地向杭州靠近,在北宋詩人的眼中,湖州與越地已經是同風而化。詞人黃裳將湖州的典型意象“霅水”與“越溪”視同一體,應該反映了當時一般文人對于湖州地域文化歸屬的認知。

靖康南渡后,兩浙路一分為東西二路,分別治紹興、臨安二府。湖州自然屬于以行在臨安(今杭州)為中心的兩浙西路。值得注意的是在安撫使的設置中,建炎元年(1127年)杭州“帶本路安撫使,領杭、湖、嚴、秀四州”。這一區域的北界,與今江浙間省界的走向大體相同(所不同的是后世松江府之地尚未從當時的秀州中分出)。這雖然只是臨時性措置,但無疑預兆了后世江浙兩省分疆劃野的基本位置。回首之前的“三吳”時代,此時對于湖州的地域歸屬無疑有了新的考量。

新考量還體現在地名上。寶慶二年(1226年),宋理宗從臣集議請,改湖州為安吉州,轄縣一仍其舊。此舉雖因平定“霅川之變”而起,但無疑蘊藏著深層的文化意義。安吉本縣名,漢末從故鄣縣析出。《越絕書》載,秦始皇三十七年(前210年)東游會稽,“徙大越民置余杭伊攻□故鄣”,可見故鄣縣是在接收大量越人移民的背景下設立的。三國末,吳主孫皓立吳興郡,隋唐后改湖州,安吉一直為其轄縣。至此將其升級為州名,可以說是對當地區域文化歷史的一次重寫。說明在南宋后期君臣的眼里,湖州已是淵源有自、其來久遠的越人故地,簡直與之前的“三吳”無大關系了。

還須指出的是,自宋室南渡,將杭州定為行在以后,湖州與杭州之間的文化聯系較之前發生了革命性變化。表現有三個方面。其一,對地域社會影響極為深遠的科舉考試,之前無須借重杭州。北宋定為三年一考,分為州試、省試、殿試三級。南渡后,省、殿試地點由汴梁改為臨安,因此,大批湖州士子不得不以臨安為目標及勾留之地。據《夢粱錄》記載,每逢臨安舉行省試,“到省士人不下萬余人,駢集都城,鋪席買賣如市,俗語云趕試官生活,應一時之需耳”。據研究,南宋湖州籍進士達329人,數量十分可觀。可想而知,南宋一代湖州士子來往湖、杭之間者必當數倍于此,這無疑在相當大程度上促進了兩地的文化溝通。

又,宋室南渡后,世家大族集聚在臨安及其附近,而“吳興去宋行都最近,苕霅兩水分貫郡城,宋諸王公鐘鳴鼎食,邸第相望,舟車往來,煙火相接,故吳興郡城萃起于汀州浦溆之上”。據嘉泰《吳興志》記載:“高宗皇帝駐蹕臨安,(吳興)實為行都輔郡,風化先被,英杰輩出。四方士大夫樂山水之勝者,鼎來卜居。”寓于杭州的湖州籍詞人周密在《癸辛雜識》中進一步描述了這一盛景:“吳興山水清遠,升平日,士大夫多居之。其后,秀安僖王府第在焉,尤為盛觀。”作為行在輔郡,湖州簡直起到了行在臨安的一個衛星城的作用,充當著大量官僚士大夫的卜居、休憩之地,這在之前是不可想象的。

伴隨著兩地日趨密切的文化來往,至南宋中期,湖州風俗已明顯與臨安趨于一致。據《輿地紀勝》記述,臨安府“人性敏柔而惠,尚浮屠,厚滋味,急進取”;而安吉州則“人性敏柔而惠,尚浮屠氏之教,為僧者眾。奢靡而亡積聚,厚于滋味,善于進取”。兩相對比,其中的差異實在是微不足道。不僅如此,宋末元初人戴表元在湖州南潯曾感嘆:“吾道真迂闊,浮家尚越吟。”直接將當地的吟唱判為“越吟”。方言民歌是判別文化歸屬的重要指標,此時湖州方言腔調既被貼上“越”字標簽,其整體地域文化特征可不言自明。

種種證據顯示,五代至兩宋,湖州往昔的吳文化色彩已消褪殆盡,全方位實現了朝越文化的轉型。

五 “杭嘉湖”一體:越地文化主導時期

元代以異族入主中原,在大尺度行政管理層面,推行行省制。今蘇南及浙江、福建之地屬江浙行省,治杭州。至元十三年(1276年),升安吉州為湖州路,轄境一仍其舊。元末群雄逐鹿,至正二十六年(1366年),朱元璋取湖州,改為府,以之隸屬此前設置于應天府(今南京)的江南行中書省;另立浙江等處行中書省于杭州。洪武元年(1368年)罷江南行省設南京,十一年(1378年)改為京師,湖州府均屬之。十四年(1381年),“以直隸嘉興、湖州二府隸浙江”,今江、浙之間的省界就此奠定。而湖州境域歷明至清均無變動。

明代的舉措特別耐人尋味。此前從唐至宋元七百余年,太湖流域一直完整地隸屬于同一個高層政區,行政中心五代以前在太湖以北(先后在今蘇州、鎮江),宋元兩代在太湖以南(今杭州)。明代在太湖以北與浙江以東分置兩個省級單位,劃界時卻并未照顧太湖流域的地域完整,而是將界線定位于嘉、湖以北,以嘉、湖兩府隸屬浙江。這是可以說是東南一帶人文空間格局的一大變化。這一局面一直沿襲至今。

明人普遍認為浙江為越地。如明中葉李濂有言:“浙古越地也,江海毓靈,故自昔多才杰。”湖州脫離蘇州而改屬以杭州為中心的浙江省,從文化角度可謂出吳而入越。

自從明初浙江行省北界奠定以后,杭、嘉、湖三府因同處太湖流域,又共隸于浙省,無論自然條件和社會人文環境都十分接近,彼此間關系越來越親近,以致該地域從自然地理角度被稱為杭嘉湖平原,在文化上也常常被視同一體。自明以降的各種載籍中,以杭嘉湖并稱的史料不可勝數。最著名的如萬歷時王士性在《廣志繹》總括道:“杭嘉湖平原水鄉,是為澤國之民。”章璜在《圖書編》中亦有云:“杭嘉湖地饒多利,俗尚紛華。”

之所以能形成這樣一個局面,除了自然和人文地理方面的基本條件相似,其實還有一個制度上的保證。正統五年(1440年)十一月,朝廷命官“專理杭嘉湖三府預備之政”,其動因是浙江廵撫侍郎周忱上言:“杭嘉湖三府水患未消,流移未復,綜理庶務,必得專官。”這一設置也就是杭嘉湖分守道。入清后,這一建置除在康熙后期一度中斷,雍正四年(1726年)復置,并一直得以保持。

明清杭嘉湖在文化上漸趨于一體,首先突出表現在民間習俗上。例如,明中后期對長三角影響深遠的杭州天竺香市逐漸形成,其中香客的主體便來自杭嘉湖一帶。《陶庵夢憶》載:“西湖香市,起于花朝,盡于端午。山東進香普陀者日至,嘉湖進香天竺者日至,至則與湖之人市焉,故曰香市。”此中,山東進香普陀的香客只是取道,盡管也來到西湖,并不表明他們對杭州存在地域上的認同;而嘉湖兩府香客的目的地就在天竺。考慮到文中撮述的香客主體并未出現其他地域,即使同樣近在咫尺的紹興一帶也未見提及,顯然這條史料可充分反映杭嘉湖三府在文化上的關系異常親近。

朝香只是社會生活中的一個方面,但在傳統社會中,大多數普通人的活動空間相當有限,朝香往往是其年度生活節律中的大事。很多方面的觀念和行為均受到影響。共享天竺朝香這一習俗,完全可視作杭嘉湖民間風情較為接近的一個縮影。

當然還有更高層次的互動。明清杭嘉湖一帶的文人,彼此唱和、結社,互動頻度較之宋元有大幅度提高;特別是到了清代,在全國也屬于極高水準。這方面,文學界已有相當深入的研究,在分析其中姻婭關系、親緣關系、師生關系的基礎上,認為清代杭嘉湖的文人已經形成一個熟人社會,因而得出了“可以說清代杭嘉湖文學社群本質上是地域文學共同體”的判斷。考慮到傳統社會中知識精英大多兼有文人屬性,這方面的考察無疑可以成為透視杭嘉湖社會關聯度的基本指標。

在杭嘉湖文化一體的背景下,明清時期的湖州已完全為越文化所主導。明清人意念中的湖州,均與越文化相關。明代嘉興平湖人屠應埈在《贈袁子永之戍湖州》詩中云:“子行戍故越,予留滯幽燕”。毫不含糊地將湖州之地視為“故越”。清初昆山人徐元文送德清人徐倬回湖州,亦有句稱:“菰城片帆舉,明年越山春。”對比上引唐代湖州刺史于頔“霅水漾清潯,吳山橫碧岑”之句,同樣述湖州,前吳而今越,真不禁令人感慨時移而世易。

值得注意的是,徐元文老家昆山密邇蘇浙省界,同處太湖平原,竟清晰地直指湖州為“越”。無獨有偶,稍后蘇州人吳俊在《荒莊感舊圖歌為張瘦銅舍人作》詩中也有句謂:“具區一水限吳越,清夢時墮菰城煙。”也明明白白地以太湖為吳越地域的分界。這種判讀,雖然用的還是傳統地域文化的標記,但顯然摻雜了對當下社會現實的妥協。

當然,畢竟地處浙省北沿,與吳地中心蘇州唇齒相依,因此,詩人們在吟及湖州時仍未免提起它曾經有過的吳記標簽。特別是用以發思古之幽情。如明代曾任長興知縣的熊明遇有句云:“越絕山川堪寄寓,吳興雨露更留余。”以與“越絕”相對,所謂“吳興”顯然有一份追撫往昔的情懷在。清人計東《題黃復仲畫冊二首》詩稱:“吳興諸名山,越皆賜姓計。”不言而喻,作者面臨的是與前人類似的情境。雖然提及“吳興”,令人不禁想起“三吳”的往事。甚至有人直接將湖州稱為“西吳”,如嘉靖時宋雷著《西吳里語》,萬歷時謝肇淛撰《西吳枝乘》,均敘湖州事。只是形勢比人強,此時的湖州已被輿論公認為越地,再也無法更改。

六 文化共軛的依憑及表現

以上分四個階段論述了湖州地域文化歸屬的發展變化過程,應該說,材料是不無片面之嫌的。因為,文化認同作為一種心理活動,在很大程度上受到立場、視角的影響。即使出身地域相同,階層、群體有異也可能導致文化認同出現偏差。要討論歷史時期湖州的地域文化認同,最理想的狀況是將各階層、各群體的狀況一并考慮,庶幾可得出更豐富、更立體的認識。本文依據的史料,基本上出自文化精英之手,社會底層、普通民眾的文化感知完全無法展開討論。這當然不無遺憾。考慮到對社會、對政府的影響力,應該說,關涉湖州決策層面的文化感知,基本上已見于上述。

現在要討論的是,湖州地介吳越之間,從地域開發以及歷史文化淵源來講,吳越兩地對它都有著足夠的張力,而現實的表現卻是,它在任意一個時期,吳、越對它的共軛都會分出一個主次。此其一。其二,從具體歷史過程來講,雖然湖州很早就有越文化的源頭,但在五代以前,它的發展方向趨向吳地;而五代以后,盡管太湖流域得到空前的發展,而它的文化向心力卻轉而趨向越地。其故安在?

茲先討論第一點。筆者認為,這應該是中國傳統的文化區域認同深受政區影響的一個表現。

從學理的角度考慮,文化區與政區從本質上是不同性質的兩類人文區域,但文化區本身有若干層面。除本文引論所言形式文化區和感覺文化區之外,還有一個層面是功能文化區。即著眼于某些文化功能而形成的區域。就這一意義而言,中國古代政區在很大程度上其實同時也是一種功能文化區。早在秦代,全國普遍實行郡縣制不久,秦始皇就接受丞相李斯的建議,定下“以吏為師”的文化政策。后世歷朝沿其制亦師其意,往往以教化作為地方行政的題中應有之義。漢代的情形,余英時先生已有討論。時代晚近如明宣宗在《御制官箴》中,仍有大量的類似表述。如《各布政司箴》有謂“承流宣化,夙夜念哉”,《各府箴》有“邦國之本,實惟斯民,教之育之,一主于仁”,《各州箴》有“興舉學教,敬恭神祇”,《各縣箴》更是諄諄告誡“既厚其生,必道其行,有禮有儀,善俗用興”,并且要“致恭神祀,致勵學校”。可見通過地方行政貫徹文治教化一直是中國政治的重要傳統。

作為這一傳統的重要表現,便是傳統社會中的文化地域認同,在相當大程度上受到政區的制約。筆者之一之前在研究湖南的歷史文化綜合區劃時,得出的文化區、亞區方案基本上與一些中高層政區的界線相吻合;張曉虹對陜西、朱海濱對浙江的工作也表現出類似的特點。這顯然反映了中國傳統社會中文化地域分異、文化地域認同的一些共同特征。

至于第二點。早在先秦時期,湖州之地兼有吳、越兩系的文化淵源。秦代郡縣天下以后,到唐末為止,湖州在行政上一直從屬于以蘇州為中心的政區;秦漢時期以縣級單位從屬于以蘇州為中心的郡,三國立為吳興郡以后,又通過“三吳”的紐帶與吳地保持著異乎尋常的密切關系。五代錢氏定都杭州,以湖州為其肘腋之地,此后又一直隸屬以杭州為中心的高層政區,這才導致湖州固有的越文化淵源越來越彰顯,直至成為越文化的核心地域,并逐漸消褪了之前該地的吳文化特色。

這中間,杭州的崛起是一個關鍵性的地緣因素。早在秦代,以太湖流域與浙江流域設置會稽郡,行政中心位于今蘇州;西漢因之。東漢以浙江為界,將其分為吳、會稽兩郡,治所分別為吳縣(今蘇州)和山陰(今紹興)。這一較大尺度的空間政治形勢一直相沿至唐后期的浙西道和浙東道。在這一空間格局中,湖州無論從歷史文化淵源還是現實政治態勢,都不可能擺脫吳地影響而投向越地懷抱。它成為“三吳”之一實在可謂理所當然。

問題是隨著江南的地域開發,浙江的重要性日益得到突顯。隋代以今杭州為中心設置余杭郡,雖所轄僅限于浙江入海口附近數縣,但此舉顯然是看到了杭州在空間上的潛能。經過唐代特別是唐后期的發展,五代時錢氏將此地定為都城,雖有出于鄉梓之地的考慮,更重要的顯然是,只有定都于杭州,才便于控扼整個浙江流域。既然如此,與杭州近在唇齒的湖州就必須成為它的三輔之地。

自茲以降,浙江流域作為一個完整的地域不能不受到足夠的尊重。既然成為一個完整的區域,其中心便不能不位于杭州。杭州既然成為一高級政治中心,其周邊便不能沒有拱衛之地。特別考慮到湖州的地表結構,它控扼天目山脈,有居高臨下之勢,顧祖禹已然看到,“夫安吉之于浙也,猶頭目之不可不衛也。一或不慎,隕越隨之矣”。可以說,自從越地的政治經濟中心轉移到杭州,湖州的文化宿命就已經注定。

“三吳”時代,越地中心位于今紹興;吳、越文化對湖州的共軛,相當于蘇州、紹興在湖州進行文化角力。湖州與前者地域鄰接,與后者距離懸遠且中隔浙江,結果自然是前者的影響占壓倒性優勢。杭州興起后,吳、越對湖州的文化共軛,一變而成為杭、蘇二地在湖州進行文化較量。湖州距蘇、杭直線距離幾乎相等。蘇、湖之間中隔太湖,波濤洶涌且多有盜賊;杭、湖之間為內河水道,自唐以降屢有興修水利之舉。就交通來往而言,杭州顯然更為便捷。既如此,在文化上更易受到影響也就是不言而喻的事。

七 余論

本文是一項歷史文化地理研究,在以上論述中,經常要援引歷史政治地理層面的證據。誠然,政治態勢對區域文化具有一定程度的發生意義。但反過來,地域文化對于空間行政也會起到某種程度的反哺作用。筆者之一之前在研究湖北的歷史文化地理時,就注意到當地歷史上存在一系列感覺文化區。賴有這些文化觀念,使得湖北在高層行政區劃層面自漢以后屢經割裂,到元代幾乎是支離破碎,然而到了明代,仍不得不回到同一個高層政區。可以說,是感覺文化區一直在維護著湖北的地域完整。

湖州的情況不完全相同,但從深層意義來說也有幾分類似。之前學者在研究行政區劃變遷時一直不很清楚明代為何要將浙江的北界包括湖州、嘉興。譚其驤先生推測“大概覺得浙江太小而直隸太大了,才又把離浙江省會杭州很近的嘉興、湖州二府改隸浙江”。這一推測應該講不無道理,然而史料中找不到依據。如果僅僅是因為大小的問題,為何不把蘇、松二府也割給浙江呢?可見還有其他的考慮在。

譚先生注意到“明以前的太湖流域本來一直同屬于一個政區”,而“從來沒有分開過”,由此他認為,將湖、嘉劃歸浙江后,形成的是“一條極不符合自然區劃、完全人為的省界”。事實上,從上文所述可見,自五代以降,湖州的地域文化已經走上了與杭州日益親近的發展道路,歷經宋元,簡直已經密不可分。而與此同時,與蘇州一帶吳文化的地盤已拉開距離。將其劃歸浙省,由此形成的省界與地域文化分異的結果完全吻合。可以說,這條省界是有深厚的人文背景作為支撐的。

況且,就自然區劃而言,古人似乎并不認為太湖流域是一個完整的自然區域。顧祖禹認為:“太湖在諸郡肘腋間,與敵共險,先乘者勝矣。”這是從軍事角度立言。既以之為天險,可見他并不認為以太湖為政區邊界顯得很異常。曾任浙江巡撫的阮元更是理直氣壯地寫道:“蓋吳越以南江分界,吳江而西分太湖各半之。湖以北屬吳,湖以南屬越。南江以西若湖州、杭州、金華、嚴州皆越地也。”這段闡述,不僅指明了吳越分疆的自然依據,而且還道出中間的文化底蘊。此言雖不無為即成事實找理論依據的嫌疑,但古人的觀念與今人不同,可能表現在很多方面。即使看起來一目了然的自然區域觀念,很可能也存在著古今變遷。

來源:阿隆隨錄

聲明:素材來源于網絡,內容不代表本平臺立場,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除。

投稿、商務合作、請聯系(電話:400-8390-718)