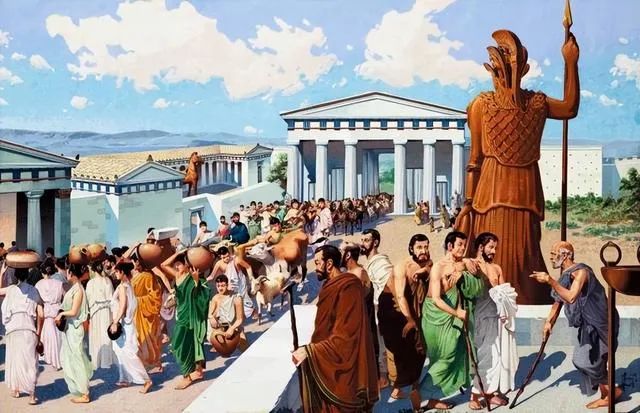

家國之間:柏拉圖與亞里士多德的家邦關系論述及其啟示

內容提要:血緣既是人之自然情感的來源、家庭的紐帶,又可能成為更大規模的社會組織如國家構成和運行的問題。檢視作為西方思想和社會主要起點之一的柏拉圖和亞里士多德思想中的相關論述,有助于中國社會學界對血緣在社會構成中的邏輯后果研究的深化。在柏拉圖、亞里士多德關于家國關系的思想中,血緣被視為“友愛”這一人類普遍自然情感的根源,其內在的親疏遠近之區分在社會層面也得到一定關注;但這種自然情感會妨礙在城邦中構建普遍化的友愛關系,是德性和欲望、公和私、城邦和家對立的源頭。因此,他們試圖在制度層面消除或限制其作用領域,防止其對城邦目標和運行的破壞。這一社會構想,源于“雙重自然”的理論預設。柏拉圖和亞里士多德關于家國關系的想象對于現代西方的家國關系設計影響深遠。

個人同社會的關系是人類思想和實踐的基本論題,而家庭和國家是“社會”的主要表現形式,因此,在一定程度上,個人同社會的關系,可以轉化成個人在家庭和國家這兩種不同社會形式之間的位置的問題。馬克思將家國關系理解為“特殊利益和共同利益之間”的矛盾,①凸顯了階級社會中家庭和國家之間的異質性和矛盾性,恩格斯在馬克思論述的基礎上,從歷史唯物主義角度分析了私有制牽引下的家國矛盾的涌現過程。②

家國矛盾的核心是血緣。血緣是將個體連接成社會的最原始和自然的紐帶,家庭(族)是其最為直接的結果。但是,除卻家庭(族),人與人之間還有其他的結合體,如城邦、國家、信仰組織。正如恩格斯指出的,家庭和氏族的維系紐帶是血緣親屬關系,國家則按地區統治其成員,③已有的人類學和法學研究表明,“自私的基因”④決定了以血緣為紐帶的社會組織如家庭普遍具有自我(家庭)中心主義特性,按照血緣的親疏遠近邏輯來處理人際和社會關系是其基本傾向,⑤從而必然同非血緣紐帶的社會組織在目標和運行方式上發生頡頏。那么作為“理性意志”之表征的各種文化和制度如何處理作為“自然意志”⑥的血緣紐帶與其他紐帶之間的關系?或者更具體地說,家庭與國家的關系該如何處理?

自20世紀20年代以來,這些問題在一些中國學者的思考中占據核心位置,這不僅表現在當時的家庭存廢之爭,⑦而且表現為在中西文化比較中逐漸形成了西方社會遵循“團體格局”、中國社會以“差序格局”為邏輯⑧的主流觀點。近年來,學者們關于差序格局的討論日趨精微,嘗試從經學和禮學層面來找尋其制度性起點,⑨但對于民國學者談論中國的關鍵參照系西方社會的思想來源,系統論述卻不太多。有鑒于此,本文試圖考察對西方文化和制度影響最為深遠的思想源頭之一脈即柏拉圖—亞里士多德思想中關于家的界定及其與城邦、個人的關系,在此基礎上回答兩個具有重要學術和現實意義的問題:(1)為什么西方社會以團體格局作為組織原則;(2)在團體格局的社會中,友愛紐帶與正義紐帶是如何配置的,以及這種配置對于現代社會重建、家國關系有怎樣的啟示。

需要說明的是,家邦關系是柏拉圖和亞里士多德的核心論題之一,也是后人研究他們的經典主題之一,但是,(1)以柏拉圖為例,過往的這類研究集中于《理想國》,而對《法律篇》的疏解和研究不是很多;⑩而且,(2)即使在已有研究中,論述者和疏解者一般都是讓城邦直接面對個人,討論個人的德性培養,而“家庭”普遍被置于次要地位,甚至被虛化,較少關注柏拉圖對作為家庭紐帶的血緣自然情感的運作機理、功能和邊界的精致思考。(11)本文不同于已有相關研究之處是:基于上述中國式問題意識和社會學視角,凸顯家庭及其構成的基本紐帶即源于血緣的自然情感在柏拉圖和亞里士多德文本中的地位,細致展示文本中關于家庭內部結構和功能的具體法律規定,分析他們在當時的社會政治條件下對家庭的認識和界定以及如何重塑家庭和城邦的關系。

一、家庭的功能、實踐和邊界:《法律篇》中的家庭法

眾所周知,柏拉圖在《理想國》中敵視家庭,視家庭與城邦勢如水火:(12)理想城邦中的治邦者和城邦衛士沒有家庭生活,共產共妻共子女,唯其如此才能向公民奉獻普遍的友愛(friendship),才能實現城邦最大限度的團結。“他確實認為,通過把家庭的邊界弄得更寬和更模糊,他就能通過那些糾纏在一起以致不可擺脫的關系來取得團結一致。”(13)換句話說,可以“把城邦確定為一個家庭”,但其前提是“家庭被廢除”,(14)即通過神話的方式祛除所有自然生長的親屬關系及其親疏之別,然后模擬家庭在所有城邦成員之間建立普遍的、無差別的父子、兄弟關系。但在《法律篇》中,“家庭”構成城邦公民立法的基本單位,按照作為城邦的基本行動者的個體從生到死的生命歷程來安排立法內容和次序。由于個體不僅出生而且生活在家庭中,因此,關于城邦的立法毋寧可以說首先是關于家庭的立法。

血緣作為家庭之本質。家庭神在柏拉圖心目中舉足輕重,這也反映在他對家庭血脈延續的重視上。他一方面認為肉身具有有限性,另一方面又強調“自然不僅以某種方式賦予人類一定程度的不死性,而且給我們植入不死的渴望”,因此“人類自然地就是永生的伴隨者”;人類的這種不死性,不是來自于個體肉身的永恒,而是源于生育及其帶來的血脈的綿延不絕:“人類之所以不死,是因為它總是在身后留下后代,以永保自身的統一性和身份。”接受這份自然的饋贈是一個人天經地義的責任,無所謂高尚,但若拒絕婚姻和生育,“就是在做這種不光彩的事情”。(15)因此,《法律篇》擬制定的第一部法律就是婚姻法。法律明確規定男人必須在30-35歲之間結婚,并且,應該把每個個體的血脈記錄在案:“出生的第一年是我們整個生命的開始,每一個男孩和女孩的出生年份都應該記錄在他們家庭神龕的‘出生’欄目下……死去成員的名字則應該抹去。”(16)

婚姻的唯一目的是延續血脈。法律規定,性行為的自然目的即生兒育女。(17)年輕夫婦必須生兒育女并撫養他們長大,讓生命的火種一代代傳遞下去,并始終遵照法律規定的方式敬拜諸神。(18)為實現此目的,城邦指定女性官員來指導和監督夫妻生育孩子;如果夫妻生育了適當數量的孩子,對生育的指導和監督的期限為十年;夫妻如果在這個期間一直沒有生育孩子,就應該分離,城邦女官和當事人親戚來幫助他們決定離婚的各項協議,以保證當事男女雙方各自的利益。(19)

遺產繼承亦具有延續血脈的功效,只要有遺產繼承人,對于無后之人的血脈延續難題也就有了雖不完美但可堪交代的解決辦法。正因為遺產繼承對于血脈延續的意義如此重大,所以,城邦法律一般不會剝奪因蓄意殺人或侵犯諸神和公民而處死刑或永久流放但無男嗣的罪犯的遺產的繼承權。唯罪大惡極的犯罪者才會被處以剝奪家產、無子嗣祭奠(childless)、籍籍無名地躺在墳墓中的懲罰,(20)其名字也會從城邦公民的名單上抹除。

血脈之關聯的意義不局限于家庭和個人,還關乎政治。選舉人在選擇官員時,不僅要寫下其心儀的候選人及其父親、部落以及所屬區的名字,而且要寫下自己的相應信息。雖然法律規定,“父親所遭受的各種懲罰和恥辱不能傳遞給他的任何一個孩子,除非一個男人的父親、祖父和曾祖父都依次被處死刑”,(21)但是,在一些特殊職位如男女祭司以及解神諭者(Expounder)的遴選上,必須不僅考察個人的健康和守法情況,而且考察其家庭背景,要從高標準來評價他們家庭的道德表現。(22)

法律對家庭中父母與子女關系的規定。《法律篇》就子女如何孝敬父母以及處理同父母的關系所做的規定詳盡無疑。最為重要的一點是,一個人“所擁有的一切都歸功于生他養他的人”。(23)在這個前提下,為人子者,首先要學會報答父母。柏拉圖把父母對年幼子女的照顧和關切視為父母對子女的“長期借貸”,子女成年后,必須照顧年邁的父母,不僅用自己的財產,而且“用自己的手和腦”,滿足老年人最為迫切的需求。其次,伺候父母的臉色和態度,必須畢恭畢敬、和顏悅色,不能粗枝大葉、漫不經心,對于父母的怒氣,子女也應予以充分諒解。最后,“父母離世后,應該安排最適當的葬禮”,并將自己一定比例的收入投入到對離世者年復一年的祭拜中。(24)

法律詳細規定了父子關系出現裂痕時的處理辦法。譬如,父親若想把兒子掃地出門,就必須事先召集自己一方與兒子的母親一方的堂表兄弟姐妹在內的所有親戚,當著大家的面控訴兒子,解釋同兒子一刀兩斷的理由;兒子也有權回應父親的控訴;父親必須得到一半以上親戚的支持才能達到目的。相反,如果父親為老不尊,兒子也可以控告父親,一旦兒子的控告得到法律的支持,父親的自主權就會被剝奪,只能被作為孩童對待。(25)顯然,父子關系的如上規定一方面基于家庭血脈傳承的界定,另一方面也跟城邦政治的特性一脈相承。一般而言,老人在城邦中總是比年輕人更有德性,因此,尊重和服從老人是一個基本的城邦準則。但是,并非所有的老人都能充任德性的代言人,由于年齡、教育等各方面的原因,老人也可能展現其邪惡或不堪重任的一面。因此,對于老人在家庭中的位置,需要具體分析。

家庭作為抵御犯罪的載體。第九卷著重討論了各種刑事立法,明確規定在家庭中處于不同位置的成員承擔著捍衛家庭權益的不同責任。譬如,如果奴隸殺死主人或其他自由民,受害者的親屬可以隨意處理奴隸而免于被污染;(26)如果自由民的婦女或男孩遭受性侵,不僅受害者可以正當防衛,而且其父親、兄弟、兒子以及受害女性的丈夫也可以合法地殺死侵害者;法律還賦予男性為拯救父親(只要父親沒有犯罪)、母親以及其他直系親屬而殺犯罪者的合法權利。(27)不僅如此,法律還規定,受害者的堂表兄弟姐妹關系之內的成年男性親屬必須承擔起訴或者阻止犯罪者的責任,否則就會受到嚴懲。(28)

另外,法律把家庭成員相互傷害的處理同剝奪侵害者的家庭生活權利聯系起來:(1)父母中的一方如果在憤怒中殺死子女,必須接受靈魂凈化,并被流放三年,流放結束后不得再生育孩子,也不能與其配偶以及其他子女共餐和共同生活,或參加宗教儀式;對殺死兄弟姐妹的人的處理辦法亦如此。(29)(2)夫妻之間若發生蓄意傷害,施害方要被判永久流放,被剝奪安排自己的財產繼承權的權利,子女對他(她)也不再負擔贍養義務;兄弟姐妹之間的蓄意傷害,則以死刑來懲罰施害者。(30)也就是說,在柏拉圖看來,家庭內部的傷害已經表明施害者不再具有過家庭生活的資格能力,因此,剝奪其此種權利,既是對他們的懲罰,也是對家庭其他成員的保護,同時也反映出家庭生活對于一個人的重要性。

家庭權利與權力分配的血緣親疏邏輯。誰有資格成為一個家庭的血脈延續者和遺產繼承者?柏拉圖描繪了一幅以家庭的核心男性(父親)為中心,血緣關系從親到疏、從近到遠的差序圖。譬如,女孩訂婚的最終決定權的分配和替補順序是這樣安排的:首先是父親,然后是祖父,再次是同父兄弟;如果沒有父系方面的這些親屬,決定權就移到母親一方的親戚,權力傳遞順序同父親一方;如果女孩沒有上述親屬中的任何一位,就由她最親的親屬即堂表兄弟姐妹同女孩的監護人共同決定。(31)

在遺產繼承上,未婚兒子是最為正當的繼承人;但若有女無子,父親必須在遺囑中指定一名男子作為女婿,并作為兒子來繼承遺產。若父親死時未曾訂立遺囑且僅留下女嗣,那么立法者在安排其女兒婚事時主要考慮兩個條件,即近親和遺產安全,而無需顧及為人父者應該考慮的另外一個條件,即女兒的幸福。法律規定收留他女兒和保管他遺產的親屬順序依次是:(1)父系兄弟;(2)母系兄弟;(3)兄弟之子;(4)姐妹之子;(5)父親之兄弟;(6)父親兄弟之子;(7)父親姐妹之子。在這里,對同女孩年齡相仿的男子而言,“收留”有同女孩結為夫妻的含義。女性在婚姻上的自主性,惟當其父親沒有上述親戚時才會出現。這種情況下,女孩可以同她的監護人協商后選擇其他男性公民作為父親財產的繼承人和自己的丈夫,當然前提是被選擇者不反對。

如果一個男子死時既無遺囑又無兒女,其財產繼承權歸屬宗族成員,但具體權利要根據不同成員同死者的親疏遠近關系來確定。《法律篇》著重規定了女性繼承權的先后順序:死者的姐妹—死者兄弟的女兒—死者姐妹的兒子—死者兄弟的姐妹—死者父親的兄弟的女兒—死者父親的姐妹的女兒。(32)

總之,《法律篇》中遺產繼承權的嬗遞具有明顯的親疏遠近之別,同男性支配和血緣親疏原則基本同步:死者的同父兄弟—死者的同母兄弟—死者的兄弟的兒子即死者的侄子—死者的姐妹的兒子即死者的外甥—死者父親的兄弟即死者的堂叔伯—死者堂叔伯的兒子即堂兄弟—死者父親的姐妹的兒子即死者的表兄妹。就如《理想國》中城邦衛士共產共妻必然造成亂倫之后果一樣,這里,柏拉圖也把財產和血脈之安全延續而非規避亂倫作為首要考慮因素。

綜上,柏拉圖關于家庭的立法一方面把家庭的本質界定為血脈延續之基本載體,另一方面確立與血脈延續相關聯的家庭成員相互之間的責任和對違背責任的懲處。正因為家庭的本質是血脈之延續,故相應地確立了先男后女的家庭權力和權利原則,并根據同家庭統治者父親在血緣上的親疏遠近來確定不同成員的家庭權力和權利,父親的堂表兄弟姐妹的子女作為家庭邊界,一旦超出這個邊界,家庭事務的處理權就被城邦收回。(33)這種基于血緣的自然情感所內在的親疏遠近邏輯建立的制度安排,客觀上確立了家庭在城邦中的一定程度的合法性。

二、作為目的的城邦:家邦對立的涌現

單看上文,似乎可以得出結論:柏拉圖非常重視血緣親情和家庭在個人生活中的積極地位。但是,在家庭觀念上,《理想國》與《法律篇》果真有如此嚴重的對立嗎?要準確回答這個問題,需細致考察《法律篇》中關于家庭和城邦關系的論述。

家治與邦治分離的濫觴。在《法律篇》的第三卷,柏拉圖想象了一個洪水之后的人類生活場景:人數很少;洪水之前的所有生活知識被蕩滌得一干二凈;初民之間保持自然的愛慕和友愛;食物豐富,窮富尚未分化,戰爭罕見。在此場景下,政治體制(political system)由簡到繁漸次形成:第一階段出現的是孤立的家戶(household)和不可再分的家庭,家長極權制是其自然而然的統治模式,也沒有成文法,成員們遵照的是各種習慣法和祖宗法。第二個階段,農業發展,圍墻聳立,由若干家庭聯合而成、以共同農場為單位的更大規模的共同體涌現,形成大的統一單位。但是,這種“共同體”徒具形式,各家庭遵循的依舊是各自過去的習慣法和祖宗法,服從的還是自己以前的家長,共同體內部規則和山頭林立,沖突不斷。因之,塑造符合共同體之共同利益的政治制度和規范就變得迫不及待。為此,共同體的成員們選出一些代表負責逐一審查既有的各種規則,然后向共同體的各頭領即“王”們公開建議哪些規則能為共同體公用。這些代表由此而成為共同體的立法者,他們還任命這些頭領為官員,從而在既有的家長極權制之外建立貴族制或王制(kingship)。政治體制經過這一轉型,就進入自治的城邦階段。(34)

從柏拉圖對于政治體制轉型的想象可以看到,政治單位的最初形式是孤立的家庭,它們的合并組成后來涂爾干所謂的“機械團結”意義上的共同體,只有實現內部規則的整合以及權力安排的統一后,共同體才成為“有機團結”的城邦。這是一個從家長的極權制向由立法者自治的貴族制或王制轉型的過程,也是邦治模式與家治模式分道揚鑣的歷史進程。

家治與邦治在統治模式及目標上的捍格。邦治模式的凸顯并不意味著家治模式自動地退出歷史舞臺。柏拉圖認為,政治體制演化的第一、二個階段的特點在現實城邦如斯巴達和克里特中仍然可以找到影子。(35)這就意味著家邦沖突之嶄露頭角。(36)最一般地看,沖突表現為各個家庭獨有的權威、習慣、規則之間以及它們同城邦法律之間的各種不相協調;從理想城邦的角度看,沖突則表現為對“由誰統治”這一問題的不同回答。柏拉圖承認,就服從和統治這一點而言,家庭和城邦是一致的。他先后列舉了八種遴選統治者和服從者的原則,(37)并批評道,這些原則各自單獨看都有其合理性,但若把它們放在一起,沖突就會凸顯,因此都不能作為安排城邦中統治和服從的依據。在這一點上,柏拉圖同現實的希臘城邦出現了分歧,他提出,遴選“治邦者”的唯一原則是誰是法律的仆人:最高級的官員是為神服務的,必須分配給最好地遵守既定法律且在城邦中在這方面獲得成功的人;獲得第二等獎勵的人被授予服務上帝的第二級位置……(38)由此可見,雖然家庭和城邦都有統治和服從,但是,家長制與理想城邦應有的賢人治邦原則之間必然是沖突的,即使在特定條件下也會出現年長者與賢人重合的現象。

不能把家治模式照搬到城邦政治的另一原因,是城邦政治體制的任何極端形式,即要么民主制而極度自由,要么君主制而極度專制,都不是真正的政治制度。他在贊揚斯巴達和克里特的政制而否決波斯的政制時說:“你們操作的是真正的政制(constitutions)。我們剛才所說的政制壓根兒就名不副實:它們僅僅是操縱城邦的一堆方式而已,所有這些方式的實質就是一些公民受其他公民的支配,像奴隸一樣屈辱地活著,城邦僅僅根據每一具體統治階級而命名。如果你們的新城邦想堅持根據統治者來命名這一原則,那就應該以神來命名,是神真正統治著具有充分理性能力從而樂意接受神之統治的人們。”(39)相形之下,家治模式就是奴隸制。由此可見,家庭雖然構成統治的最原初形態,但與柏拉圖所想象的邦治模式背道而馳,唯有走出家治模式,理想的城邦政治才能成長。可悲的是,現實城邦的統治模式中恰恰是家長制占主導地位。

除統治模式外,家邦之間最根本的分裂表現在目標的對立上。家庭的目標是情欲,城邦的目標是“至善”;家庭的目標是私利,城邦的目標是共同善;家庭是不自足的,城邦是自足的。家庭與個人一樣,不只難以超越情欲的控制,而且連必要的情欲都不可能自足,更別說對整全德性的追求了。“城邦”是在家庭顯現其不足的地方涌現的,其原初目標是“必要情欲”的自足,但又不局限于此,理想或正義的城邦是“至善”的“自足”,(40)其目標是“讓公民們在盡可能最大的相互友愛環境中過最幸福的生活。”(41)這樣,家邦之間就在目標上表現為私與公的對立,情欲與德性的對立,不自足與自足的對立,私人利益將置城邦于死地而共同善將整合城邦,因此,只有控制了私人的和家庭的利益,才能不僅保護個人而且保護城邦。(42)控制私人和家庭利益,最完美的方法是理性的統治,其次是運用法律和控制。(43)但在《理想國》中,為了城邦共同的善,對城邦衛士還可以動用“高貴的謊言”,讓城邦成員特別是城邦衛士相信自己沒有親生父母,而是從土地里生長出來的,這樣“他們將與祖國建立一種血緣紐帶;他們同祖國的關系就像他們同家庭的關系一樣直接。”(44)

基于家邦之間的上述分化,柏拉圖所構建的神靈崇拜體系中,處于核心位置的是奧林匹斯神,其次是城邦保護神,再次是各種精靈,然后是英雄,再往后是祖先神,最后才是健在的父母,(45)家庭神和父母處在最后位置。

家庭作為城邦的工具。基于家邦間的上述差異乃至對立,柏拉圖強調,“若不讓私人生活臣服于法律,就會危及公民在公共事務中遵守法律的意愿:不受規制的私人生活就會像瘋狂繁殖的癌細胞一樣行動”,(46)勢必妨礙公民們“在作為共同體的公共生活中遵紀守法”。(47)因此,全面規制家庭生活是城邦立法的出發點。

城邦的總體規模被限定在5040戶人家。這是次優城邦的基礎,不能突破。城邦規模的限定實質上決定了家庭和個人在城邦中的位置:第一,“財產只能讓其子女中的一位來繼承”,家庭中若有多個子女,女兒應該出嫁,男孩則應過繼給沒有孩子的公民;第二,城邦應該發明控制生育的辦法來確保“家戶人口的數量保持在5040”。(48)這種制度設計,違背了當時古希臘社會現實的家庭結構和遺產繼承辦法,(49)但為維護柏拉圖所想象的城邦的社會經濟結構,家庭做出這類犧牲是值得的。

柏拉圖發明的后來被福柯稱為“人口學”的控制生育技術包括:(1)男子和女子必須在最適合生育的年齡段結婚;(2)性生活的唯一目的和合法性基礎是生育,同性戀是非法的;(3)結婚后,“新娘和新郎應下定決心向城邦輸送他們能生育的最好和最優秀的孩子”;(50)(4)離婚之后是否結婚以及跟誰結婚必須根據男女雙方已育孩子的數量來確定:“如果關系不和的夫妻沒有孩子或只有少數幾個孩子,生育孩子就應被納入新家庭組建的目標之中;若已經有足夠數量的孩子,那么離婚和再婚的目的應該是促進晚年的同伴關系和相互幫助”;(51)(5)在鰥夫和寡婦是否再婚問題上,當然應考慮女性的身體健康,但生育和撫養法律規定的孩子數目才是首當其沖的判斷標準。(52)

家庭生活的其他方面也應以城邦的整體目標和運行為對象。第一,男女結為夫妻后,不僅新郎要離開父母擇地自居,而且,為防止新婚夫妻過分沉溺于私人生活而忘卻城邦責任,并“為應對緊急情況,新婚夫妻應該像婚禮之前那樣參加公餐。”(53)公餐制削弱了家庭在個人生活中的作用,(54)是把個人拉回城邦懷抱的重要舉措。第二,孩子不是家庭私產而是城邦公產,因此,對兒童的教育是必要的和強制的,“孩子是否上學不能由其父親的心血來潮所決定。只要有可能,每一個男人和男孩都必須強制接受教育,因為他們首先屬于城邦其次才屬于他們的父母。”(55)用列奧·施特勞斯的話說,“《法律篇》中的教育幾乎都是公共教育”。(56)第三,財產雖然表面屬于家庭,但最終還是城邦的,城邦保留對家庭財產的最終決定權:“你和你的財產都不屬于你自己,而屬于你的整個宗族、祖先和后代,等等,而你的宗族和宗族財產反過來絕對地屬于城邦。”因此,城邦不會認可瀕死時不能正確思考的人立的遺囑,因為他此刻是不理性的,這時立的遺囑既不能彰顯他個人和宗族的最大利益,也不能表征城邦的利益,所以其遺產必須交由城邦來重新分配。(57)第四,薄葬是喪葬的基本原則,死人不得與活人爭奪有限的土地和食物資源。(58)

總之,在《法律篇》中,家庭雖然獲得了一定的合法性,但并不具有獨立的地位,而是存在于城邦的陰影下。家庭一方面是城邦的原始起點和城邦目標實現的工具,二者有一些共同要求,如反對同性戀,另一方面其訴求同城邦目標又有錯位甚至對立,因此,不能擺脫城邦而自存,必須接受城邦的限制和改造,城邦雖然必須重視家庭血脈延續的要求,但其制度設計必定以有益于城邦整體利益為前提。由此可以說,關于家庭的法律實質上是關于城邦的公共法律體系的內在構成部分;《法律篇》關于家庭的論述同《理想國》并不絕然對立,而是在城邦的普通公民層面接續了《理想國》以及柏拉圖更早寫就的《克力同》關于家邦關系的基本判斷。(59)一言以蔽之,家庭和城邦是一對矛盾體,雖然彼此依存,但又始終處在沖突中,柏拉圖的所有努力就是消除家庭對城邦的各種反動,使之完全成為城邦目標自我實現的工具。

三、雙重自然:柏拉圖構建家邦緊張的現實和理論基礎

在家庭和城邦之間,柏拉圖為什么抬高城邦而貶低家庭?回答這個問題一要考察柏拉圖所處的社會背景,二要回到柏拉圖關于“人”的討論以及人的品性與城邦品性的類比中。

就現實因素而言,雖然有歷史學家認為,到公元前五世紀,希臘城邦在制度上已經很好地處理了個人訴求與各種城邦公共需求之間的矛盾,達到“完美城邦”(perfected polies)狀態,(60)但是,在許多學者看來,家庭獨大與城邦利益之間的矛盾還是當時希臘社會沒有解決的難題。古朗士指出,愛家作為一種美德在古人頭腦中根深蒂固,家神信仰讓古人只有這一道德觀而不知“博愛”為何物。(61)奧金依據古希臘的很多文獻推斷,在柏拉圖時代,一方面上層希臘人的家庭更多的是關照物質生活而非情感生活,后者主要通過婚外包括異性性行為和同性戀解決;另一方面宗族在城邦中的地位非常強大,公元前四世紀早期的雅典家庭作為堅固的經濟實體和各種重要責任的主體,是公民忠誠的顯而易見的分離力量和潛在威脅,只有到相對晚近時期,獨戶家庭從宗族中分離出來,城邦才慢慢獲得之前屬于自主宗族的忠誠。但即使到這個時期,在諸多生活領域中,家庭抑或公民義務孰主孰次的問題依然模糊不清。《法律篇》中規定受害者的親屬而非統治者肩負為受害者復仇的正當責任即為家庭地位之反映;《游敘弗倫》開篇也表明,當時的主流觀點是父子之親高于神義和法律,所以蘇格拉底懷疑游敘弗倫檢舉自己父親殺害一非親非故者的可能性。(62)另外,克力同最后一次試圖挽救蘇格拉底的努力也彰顯了當時雅典社會中凡俗的友情和親情高于城邦法律和正義。(63)總之,在柏拉圖時代,城邦一方面仍需要直面宗族爭奪獨戶家庭和城邦成員的忠誠,另一方面又要處理同新涌現的獨戶家庭的關系。因此,柏拉圖貶低家庭的真正動因是家庭在現實中確實構成了威脅城邦團結的最大力量之一。

關于人之討論,柏拉圖認為人可以分為肉體和靈魂兩個部分。柏拉圖筆下的蘇格拉底認為肉體是暫時的,一旦死去就不再有意義,靈魂則是永遠的。人之成為人,端賴于靈魂而非肉體,靈魂是自我的真正界定者,“靈魂絕對地高于肉體,我活著時,唯有我的靈魂才能界定我的個性(individuality),反之,肉體僅為我隨身攜帶的肖像而已”,(64)肉體只是靈魂的工具和載體。只有靈魂習得并葆有了德性,肉體以及與之相關的其他因素如財富才能保持在合適的狀態,實現個人在肉體與靈魂、幸福和快樂、善和德性上的統一,成為一個完整的人,“健康的肉體源于健康的靈魂”。(65)靈魂與肉體之區分,隱喻著公私之分。就像一個人身上的疼痛不能為他人分享,肉體無法達成公共性,“每個人的肉體都只是他自己的”,“肉體阻礙人們關注共同善;它是欲望和私性需要之源。問題在于,肉體需要導致建立一種完整的生活方式和一整套信念,這些生活方式和信念同最能導向人的靈魂完善和追求真理的方式和信念是對立的。以身體為基礎的生活方式直接通向求取保存和愉悅身體的那些方式。保護這種生活方式的信念體系關心的是私有財產、家庭、公民秩序甚至神……這些信念僅僅服務于同身體相關的自我主義利益,而不表達關于自然的真理”。相反,心智(minds)雖然看起來是私人的,但其實是公共的,因為它們“被令人信服地鍛造成能思考同樣的想法”,“因為在特定時刻以特定方式沉思同樣的真理的心智是一樣的”。(66)

靈魂亦可進一步劃分為理性(the rational)、血氣(the spirit)和情欲(the appetitive)三個部分。(67)由于血氣通常同理性結盟,故靈魂最基本的部分是理性和情欲。(68)其中,通往德性的只有前者,后者則通向邪惡。情欲有必要和不必要兩種類型。必要情欲無法躲避,其滿足給肉體帶來益處;不必要情欲則有百害而無一利,尤其有損于理性和自我克制精神,唯有通過教育和制度驅除之。(69)在這些分類中,肉體基本上處在被動狀態,受靈魂不同部分的支配:必要情欲即是肉體發出的正常物質需求,是理性不可或缺的物理基礎,不必要情欲則同理性絕然對立,是德性實現的掣肘和走向邪惡的根源。在理性與情欲之間,“一部分更強大也更崇高,作為主人而行動,一部分更弱小也更低賤,是奴隸。”(70)其所生產的收益(benefits)也有霄壤之別:神的收益(divine)和人的收益。其中,前者指德性,后者指肉體的和物質的利益,后者依賴于前者,如果一個城邦獲得神的收益,那就同時獲得了人的收益和神的收益,反之則喪失一切。(71)換言之,我們如果能有效算計,遵循那些金子般的、充滿韌性的情緒拉力,就能用理性來協調和引導情緒的發展,走向德性,彰顯“自我超越”(self-superior)和“公眾善”(public good);相反,就墜入邪惡,陷入“自我貶低”(self-inferior)和“私人利益”(interest of private individuals)。(72)個人的責任就是“必須接受拉扯他的這些力量的真實性,并終其一生依此行動”,(73)否則,人“與最最野蠻的動物無異”。(74)

人的二分和靈魂的二分同“自然”(nature)的二分對應,形成柏拉圖語境中的“雙重自然”(dual nature)。(75)無論是肉體還是靈魂、理性還是情欲,抑或情欲中的不必要部分,都是自然存在的,但分屬截然對立的兩種“自然”,一種基于肉體和情欲而展開,即人的自然或低級的自然,一種基于德性而展開,是神圣的或高級的自然。“若肉體沒有受到誘惑,并因此而沒有靈魂對肉體的專政,靈魂的諸善(goods)就不能彰顯。”(76)人的二分和人之靈魂的二分表現為家和理想城邦的二分,家庭表征的是肉體和情欲,理想城邦表征的則是必要情欲和理性;個人靈魂的狀況表征了家庭和城邦的狀況。這些雙重自然之間的緊張,導致柏拉圖視家庭為城邦的敵人:“如果確實具有某些自然性的家庭仍然作為忠誠的唯一目標,那么就不可能超越宗族或部落。要成為城邦成員或哲學家,一個人必須切斷他的初級忠誠。”(77)但是,現實中的人在沒有外力約束的情況下很難自始至終自覺地踐行這一命令,個中緣由在于組成城邦的是“人”,“是人類的兒子”。(78)在城邦統治者層面,“沒有一個人具有充分的自然稟賦來既分清什么對人們的社會關系是有用的,又始終準備并能把自己的知識用于最佳的實踐”,即把真正的政治技術用于共同善而非私人利益,以及逃脫私人利益的誘惑;(79)至于普羅大眾,更難以擺脫“家庭私生活”這一“社會性的惡”(social evil)。(80)

如何消除家邦之間的緊張?最極端的方式是把性活動上升為人的公共責任的一部分,性結合所生育的后代亦必須成為公共財產的一部分。這樣,城邦公民就徹底擺脫了原本屬于家庭的自然情感,而將之移植到城邦和城邦成員之間,家庭取消了,不再有家庭和城邦之間的對立,一個城邦就是“一個大家庭”,(81)城邦成員之間互稱“公民”(citizens),(82)或者“兄弟姐妹、父母兒女、祖輩子孫”,(83)總之,“人人皆兄弟”。(84)這樣,城邦作為擴大家庭的面相和作為政治共同體的面相是合一的,平等的友愛與正義是同一的,城邦同時擁有了兩種相互支持的紐帶。這就是《理想國》呈現的理想城邦形態。

當然,如前文所述,柏拉圖沒有否定肉體的價值,相反,身體不朽是普通人的一項神圣事業。但是,相較于靈魂不朽,身體不朽處于次要的位置:“在靈魂又美又高貴且形體很好”的人之間,“所共享的東西要比凡俗之子的父母之間共享的多得多,并有一個遠為牢固的友愛紐帶,因為他們共同生育的子女更美更不朽。每個人都應該生育這樣的孩子而非凡夫俗子”。(85)有鑒于此,消除家邦沖突的次優方式是保留家庭,但依靠“法律和規則”(86)即“作為城邦公共決定”的法律,(87)對私人生活進行統一管理,既讓家庭成為城邦的得力工具,又為城邦的一般法典奠定堅實基礎。(88)這是《法律篇》描寫的次優城邦的模式。(89)從理想城邦向次優城邦的轉變,“友愛”的性質也發生相應的改變:在理想城邦,它是平等者之間的粘合劑,是純粹精神層面的;在次優城邦,它卻成了連接高尚者和卑鄙者的紐帶,(90)一定程度上把精神和血緣雜糅在一起。

總之,在柏拉圖的理論中,人的“兩重自然”的預設決定了家庭同城邦之間的對立關系。據此想象,家庭只是肉體和情欲的具象,甚至是不必要情欲的載體,因此是“社會性的惡”,難以自覺地擺脫血緣內在的自私性并培育出明智、節制、理性和勇敢的德性。如果說理想城邦是神圣的自然,那么,家庭頂多只是初級的自然,家庭的邏輯絕然不可以延伸到理想城邦之中。但面對殘酷的現實,包括“找不到統治的哲學王”(91)的現實,柏拉圖不得不暫時擱置理想城邦的設計,而一方面接受家庭在城邦中的合法地位,另一方面為家庭設置邊界。這種策略,防止了家庭的自私性和親疏遠近邏輯進入城邦從而干擾甚至破壞公共生活,客觀上又產生了在城邦中復制甚至普遍化血緣所內在的友愛的效果。

四、亞里士多德:親屬友愛的親疏之別與局限

把家庭置于城邦的工具性位置在蘇格拉底時代是一種大膽且曲高和寡的主張。阿里斯托芬的《云》以蘇格拉底的“思想所”被焚燒為結局,可以被理解為對蘇格拉底教育學生不敬家庭和父親的回應;蘇格拉底被處死也可以被理解為是他時時挑戰當時雅典的主流生活方式和觀念的結果。但是,家邦以及之后的家國分離乃至對立的思想在西方是不斷彰顯的。亞里士多德就處在這條思想脈絡之中。

亞里士多德認為,正義和友愛區別于其他倫理的根本點是它們處理的是人際關系,(92)而其他倫理處理的是人同自己的關系,因此這兩種倫理是共同體構成的基本紐帶,“友愛駐扎在共同體之中”。(93)其中,友愛甚至比正義更為重要:“朋友之間是不需要正義的,而當人們之間是正義關系時,確實還需要友愛來調節;最正義的正義莫過于是內含友愛的事務。”(94)由此可見,在亞里士多德的想象中,最為理想的共同體就是純粹友愛的共同體,在其中,“友愛實現了正義的完整,使正義得以最為充分地展現自己”。(95)如前所述,這也是柏拉圖對理想城邦的想象。

亞里士多德把友愛分成兩類:一種是基于從對方身上獲取快樂和利益,這種友愛是偶性的,隨時可以消失;另一種則是基于雙方相同品質的倫理或曰德性友愛,因為傾慕對方同自己一樣的品質而互生情感,在這里,愛慕者與被愛者其實已無區別,可以說是在愛自己,也可以說是愛朋友,質言之,即至高境界的“自愛”。德性友愛的條件是雙方有著非常多的共同點包括生活經歷,等等。

亞里士多德把純粹自然的親屬友愛視為德性友愛的理想模型。親屬友愛有三種,即父母與子女之間、夫妻之間、兄弟之間。第一種源于子女是從父母身上分離出來的,他們之間的友愛尤其是父母對子女的友愛——最主要的是母愛——本質上就是“自愛”,這是家庭中所有關系最為牢固的、唯一的自然根源;(96)第二種是分工和德性之愛,但有子女作為紐帶就會更加牢固;第三種源于共同的父母、共同的成長和教育經歷。

親屬友愛的根源是共享父系血緣(paternal sort)。但由于同父系血緣有遠有近,所以不同親屬之間的友愛也有親疏之別:“既然第一代堂表兄妹和其他后代都源自同一個人,那么,作為上述因素之結果,他們也通過親屬紐帶聯系在一起。由于離家族奠基人的距離有遠有近,因此,一些人在親屬中更親近,一些人則更疏遠。”“有助于友愛的因素也按比例地呈現在具有親屬關系的其他人中。”(97)這種血緣的親疏之別決定了他們之間共同性的多少之別,“兄弟和伙伴(comrades)之間所有的東西都是共同的,而在其他人之間,只有或多或少特定的東西是共同的。”并進一步決定了親屬之間友愛的程度差異和共同體的凝聚力高低之分:“就像友愛這種情況,共同體也有程度之別。”(98)血緣的親疏遠近之別還決定了正義的差別,決定了父母子女之間的正義標準同其他人際關系中的正義標準的區分:“每個人之間的非正義事情也不一樣,譬如偷伙伴的錢就比偷一個公民的錢更可悲;不給兄弟施以援手比不給陌生人施以援手更可悲,揍父親比揍其他人更可悲。很自然,正義同友愛比翼齊飛,因為正義和友愛出現在同樣的人身上并且是共存的。”(99)

這樣,亞里士多德就構建了一個親屬共同體內部友愛關系的差序分布圖式:血緣越近的親屬之間共同的東西越多,友愛越濃郁,反之則越弱。

與柏拉圖竭力貶低純粹自然的親屬友愛對于城邦的價值不同,亞里士多德賦予親屬友愛很高的地位。(1)“由于家庭要比城邦更早出現且更為必要,生育孩子對于動物而言也是普遍現象,因此從天性角度看,人首先是成雙配偶的動物(coupling being),其次才是政治的動物。”(100)這段文字后來引起很大爭論,有學者認為同《政治學》中“人天生就是政治的動物”的說法對立,有學者則從各個角度來消除其中的矛盾。(101)事實上,亞里士多德只是從事件發生的時間順序角度來說人的兩種存在之間的關系,而非簡單地肯定或否定某種關聯,他真正想表達的是這種配偶性友愛具有的德性價值。(102)所以,他接著說,“人生活在一起不僅是為著生兒育女,還是為了找尋有助于生活的一些事情,但由于這些相關的任務是有分工的,所以,作為丈夫的任務不同于作為妻子的任務。他們相互幫助,讓各自的任務服務于共同的任務。由于這些原因,盡管這種友愛是基于他們的德性的,但有用和快樂看來也可以在其友愛中找到,這樣他們就相當得體(decent)。由于存在一種屬于他們每一個人的德性,他們就很高興地成為可作為比較的參照系。”(103)(2)考慮到家庭內在的自然友愛的生產和再生產要求,亞里士多德反對柏拉圖的共產共妻制度,理由之一是會淡化這些自然友愛,而友愛是城邦最大的善。(104)(3)基于上述兩點,亞里士多德對城邦友愛與親屬友愛做了大量比附:一方面,政制模式同家庭模式很相像,另一方面,不同政制模式的友愛形式跟不同親屬之間的友愛類型也具有可類比性,如王制下是優勢地位的友愛,與父母同子女之間的友愛類似;貴族制下的友愛是基于德性的友愛,可以理解為夫妻友愛;財權政制下的友愛則是兄弟之間的平等友愛關系;獨裁制下無友愛,因為統治者和被統治者之間沒有任何共同的東西。(105)

亞里士多德對親屬友愛同城邦友愛的比附和強調,說明他承認自然情感是人生活中不可或缺的普遍因素。基于此,(1)他把城邦視為基于婚姻而擴展的血緣關系和親屬友愛的產物:城邦是家庭的自然和自愿結合,是“一個由多個家庭或者家庭集合體基于自身幸福(well-being)而形成的共同體,其目的是一種完美和自足的生活。這類共同體只能在共同居住和彼此通婚的人們之間建立,因而產生于家庭之間有婚姻聯系、兄弟情誼(brotherhood)、共同祭祀和消遣的城市之中,這些因素把人們吸引到一塊兒來。它們基于友愛而產生,因為友愛是結社的動力。其目的是善的生活,而上述因素是達成這一目的的手段。城邦是各個家庭和村莊的統一體,這些家庭和村莊渴望有一種完美和自足的生活,基于此我們才能說是一種幸福和值得自豪的生活。”(106)質言之,家庭是城邦的自然單位。這種觀點同他支持私有制以及強調家庭之間的自然關聯(包括血緣、地緣以及信仰)對于城邦的組成和維存具有基礎性作用的觀點是一致的。(2)他給自己的“最好的政治共同體是由中間階層(middle class)的公民組成”、“由中間階層組成的城邦必定得到最好治理”的立場提供的依據之一是,中間階層內部是高度平等和相似的,只要他們的規模足夠龐大,城邦成員之間就會是普遍的伙伴關系,而“好的伙伴關系能夠帶來友愛”。(107)

但亞里士多德并不因此認為可以把自然的親屬友愛照搬進城邦。這需要從兩個方面來論述:其一是亞里士多德討論親屬友愛的目的。對他而言,重視親屬友愛的目的是有邊界的,一是厘清友愛的兩種類型,并甄別出哪種友愛對于個人和城邦而言是德性的和根本的,另一個則是德性友愛的條件是什么。基于親屬友愛的討論,亞里士多德確信人是需要友愛的,而且最為基本的需要是品格性友愛,即為著德性和共同善的友愛,有用和快樂的友愛只是副產品;此外,德性友愛之生產和維系有賴于共同生活和相互奉獻,有賴于從對方身上找到自己渴望的高尚品質。因此,在《尼各馬科倫理學》的第九卷第十章,他著重討論了城市的規模,其決定性標準是城邦成員之間可以共同生活,彼此能夠成為高尚的朋友。

其二,他清楚地認識到,基于血緣的自然友愛不是自足的。(1)像柏拉圖一樣,亞里士多德也認為有兩種不同的“自然”,一種是生物本能意義上的自然,包括衣食住行等需要,可以用“社交的”(social)來表示,一種是德性意義上的自然,是人追求超越生物本性獲得共同善的訴求,“人天生就是政治的動物”。(108)這兩種“自然”分別構成家庭和城邦的結合紐帶:家庭源于人天生具有的結社本能(social instinct),“是自然的結合體(association),其目的是滿足人的日常欲求,家庭成員被稱為‘食櫥伙伴’……或‘食槽伙伴’”,(109)但家庭不是自足的;相反,城邦“不僅僅是一種伙伴關系(companionship)”,而是“為著高貴行動而存在的”政治共同體。(110)這種共同體是所有共同體中最崇高的,并比其他共同體在更高程度上通往至善;達到“完整的自然”狀態(completed nature)即自足就是至善,也是城邦的終點(目的)。(111)由此可見,在亞里士多德的思想中,第一種自然與真正意義上的德性還是有著本質性的差距。(2)前一種自然友愛內在地無以規避其親疏遠近的稟性,使人在感情上對朋友、熟人和陌生人分別對待,(112)從而可能造成以家庭和親屬為本位的宗族中心主義(clannish),與城邦的德性目標背道而馳。(113)

鑒于對親屬友愛的上述復雜認識,亞里士多德試圖從如下幾個方面確立德性或品格性友愛的至上地位,把城邦從家庭糾葛中拉扯出來。首先,他用共同德性的概念來跨越親屬關系的親疏遠近稟性,而把友愛引入到城邦成員之間,或者說用公民之間的“政治友愛”來替代自然友愛。德性和品格的共同性能夠克服親屬友愛以及自愛的自我和宗族中心主義傾向,人與人之間的友愛看起來是個人之間的相互友愛,其實與其說是愛某個人毋寧說是對對方同自己的共同德性的愛。(114)其次,確立整體之德性大于部分之德性,一方面城邦是家庭追求自足而相互聯合的結果,另一方面城邦作為整體在德性上是作為城邦組成部分的家庭的標本和依據而非相反。(115)同時他指出,“不能認為公民的一切都屬于他自己,因為他們都屬于城邦,他們中的每一個人屬于城邦的一部分,對每一個部分的關照不能同對整體城邦的關照分離。”(116)為此,像柏拉圖一樣,亞里士多德對婚姻、生育、教育等家庭事務做了詳盡的分析,以實現城邦的最優化。(117)最后,在制度上限定自然情感在城邦生活中的作用空間。譬如,在公民資格界定上,不應依據父系血緣而應視個人是否事實上占據立法或司法機構的職位而定;(118)在友愛和正義的關系上,正義還是城邦維系最為核心的紐帶,好的法律雖然不是好的政府的充分條件,但一定是不可或缺的,(119)這不僅是因為最完美的友愛對于共同體而言可遇不可求,(120)還因為作為自然情感的友愛在共同體中無時無刻不在發揮其功能。

通過上述努力,亞里士多德辯證地處理了親屬友愛同城邦友愛的關系:一方面,他從家庭和親屬關系中發現并確立了德性友愛對于共同體團結不可或缺的價值,以及培育友愛的社會條件,另一方面又認識到家庭共同體同城邦共同體在目的上的不協調甚至沖突,因此努力限制親屬友愛的作用空間,建構以城邦為中心的普遍主義的政治友愛。柏拉圖與亞里士多德這對師生在思想上雖然存在諸多差別,但其間的連接關系從未破裂。(121)就家邦關系的想象而言,這種連接一方面表現為亞里士多德對《理想國》中城邦是公民德性的最終歸宿的理論前提的全盤接受,另一方面表現為他對《法律篇》中源于血緣的自然情感的雙刃劍效果的說法的采納,并更現實地設計處理家邦關系的恰當路徑。

五、結論和討論

綜上所述,“雙重自然”的人性預設在柏拉圖和亞里士多德的思想中都具有墻角石的地位,既限制了源于血緣的差序格局的存續空間,厘清了家邦關系,為費孝通所說的西方社會的“團體格局”的涌現做好了部分準備,又通過引入和改造“友愛”這一自然情感,為城邦團結和追求至善創建一個核心機制。由此可見,“團體格局”與“差序格局”之別,根源在于對各自后世的思想和實踐具有深刻影響的中西早期經典理論在人性預設和觀念體系建構上的分化。

回望柏拉圖、亞里士多德關于家邦關系論述,不難發現西方社會在古今之間的諸多契合之處:第一,公私分離。家國關系觀念暗含在更為根本的公私范疇之中。啟蒙運動以來,這一點得到更為明確的強調,被視為“理性化”的基礎性理念,帕森斯關于特殊主義與普遍主義、彌散主義與專業主義的分化對立的論述,當為這種觀念在現代最為鮮明的表達,并對西方社會的基本制度設計和安排提供了理論和實踐依據,如作為私人領域的家庭和作為公共領域的國家之間的邊界清晰化。第二,個人主義的興起。家國關系之爭可以轉換為一個個人在社會中的位置的問題。雖然伯林否認蘇格拉底傳統中有個人主義的萌芽,(122)但從生物學的角度看,家庭與個人之間的粘連是最為深刻最難以割舍的,當城邦、國家抑或宗教等把個人從這一以“自然意志”為基礎的“初級群體”中抽離出來而置入以政治組織或者信仰系統為代表的“次級群體”,并賦予個人在家庭事務方面的一些自主權時,個人雖然不可能徹底并且恒久地拋棄家庭,但其身上的束縛自然而然就會減弱,為脫離家庭做好了精神和制度的準備。隨著事實上城邦(后來的國家)以及信仰對個人的壓制力的減弱,個人就會噴薄而出。第三,公民的誕生。在古希臘傳統中,通過法律對城邦成員的城邦責任做了巨細無遺的規定,并確立了城邦成員之間的平等或者等級關系,同時還把家庭中的父子兄妹關系轉化為城邦中的公民關系。這一傳統,在啟蒙運動以來得以純粹化和制度化,公民觀念同現代民族國家結合,形成了個人對于國家的明確的權利和責任關系。個人主義合法性的確立同公民身份的完整建構實際上是現代自由主義的一體兩面,二者相互支持,共同推進現代社會的建立。第四,“團體格局”的社會組織方式。一旦家庭的邊界被限定,家庭之外個體之間的平等關系得以確立,就為社會組織方式超越差序格局創造了必要前提,即基于獨立個體之間的互動和合作而形成和運作的社會。頗為悖謬的是,“團體格局”社會以獨立的個體為基本單位,看似社會團結的“友愛”紐帶不再有效,但現實的情況恰恰是個人主義抽離了各種特殊的利益和價值等“自然意志”,使得每一個個體能夠形塑對更大規模集體的認同,用古朗士的話說即現代人的神從家庭出走,取而代之的是無所不在的普世的神,(123)從而生產出一種更具普遍性的社會認同,實現社會的再團結,并因此為在現代抽象社會(124)中形塑公共性提供了現實基礎。一言以蔽之,這種邊界和團結機制的設計,在今天看來,不僅保護了國家,也是對家庭和個人地位的尊重和保護。

但是,上述判斷還不能充分呈現柏拉圖—亞里士多德的家邦思想對現代社會的總體后果。有中國學者指出,“西方哲學史是一部沒有家的歷史”,(125)即使海德格爾受中國文化影響論到“家”,但也只是在談“‘存在之家’,而不是血脈之家、親情之家、父母子女之家”。(126)雖然本文的論述表明這個判斷并不完全公允,但它確實道出了古典希臘傳統同現代西方社會理論之間并非線性的承接關系。霍布斯即為典型的反例。霍布斯在想象自然狀態下的“家庭”時,否棄了古典理論和人類共同想象的以血緣友愛為基礎的家庭團結紐帶,而將家庭關系轉換為一種個體之間先到先得弱肉強食的權力關系;(127)在社會狀態下,家庭和國家都被視為契約關系的表征,都以保存生命為目的,再無柏拉圖和亞里士多德思想中的家庭和城邦之間的本質區分。(128)這種轉換徹底剪除了人的自然情感中親疏遠近的思維和交往邏輯。這一轉換,原因之一是在實踐中始終如一地在家和邦(國)之間、私和公之間、為人父母子女與公民角色之間、友愛與正義之間保持亞里士多德所謂的中道(mean)殊非易事,但更為根本的動力,則與當時資本主義生產方式的涌現、新教改革運動以及現代國家形成的進程聯系在一起,是特定歷史變遷的產物,“資產階級在它已經取得了統治的地方把一切封建的、宗法的和田園詩般的關系都破壞了。”(129)它一方面代表著社會的進步,但另一方面摒除了人的自然情感在國家以及其他社會組織特別是家庭中的應有位置,以致伴隨著各種經濟、政治、社會和思想力量,催生出西方社會長期以來的“本真性”(authenticity)虛空問題。(130)從托克維爾的憂郁到20世紀后半期以來羅伯特·貝拉、查爾斯·泰勒的呼吁,都可以理解為是圍繞這個問題而展開的。

今天,我們參照柏拉圖、亞里士多德的家邦關系思想,反思啟蒙運動以來西方的家國關系理論和實踐,會有兩點啟發:第一,在家庭和國家之間確立清楚的邊界,這既是為保證家庭以自然情感為紐帶的共同體本質,又是為防止親疏遠近的血緣邏輯侵入國家領域;第二,把自然情感所內在的“友愛”精神進行創造性轉化,引入到國家之中,使得國家成為兼“正義”和“友愛”的政治共同體。其中的第二點,正是西方一些社群主義思想家努力的方向;而這兩點,對于正處在現代化進程中的中國,也有一定的參照價值。

注釋:

①《馬克思恩格斯選集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第164頁。

②參見恩格斯:《家庭、私有制和國家的起源》,北京:人民出版社,1999年。

③恩格斯:《家庭、私有制和國家的起源》,第177頁。

④參見Richard Dawkins,The Selfish Gene,Oxford,NY:Oxford University Press,1989。

⑤具體研究參見張江華:《卡里斯瑪、公共性與中國社會:有關“差序格局”的再思考》,《社會》2010年第5期。

⑥參見Ferdinand Tonnies,Community and Civil Society,Cambridge:Cambridge University Press,2001。

⑦參見潘光旦:《過渡中的家庭制度》,《逆流而上的魚》,北京:商務印書館,2013年;潘光旦:《姓、婚姻、家庭的存廢問題》,《人文史觀》,北京:群言出版社,2014年。

⑧費孝通:《鄉土中國·生育制度》,北京:北京大學出版社,1998年,第24-30頁。這里雖然直接使用了費孝通的概念,但在費之前以及費同時代的很多思考都是圍繞這個問題展開的。(參見肖瑛:《差序格局與現代社會轉型》,《探索與爭鳴》2014年第9期)

⑨參見吳飛:《從喪服制度看“差序格局”》,《開放時代》2011年第1期;周飛舟:《差序格局與倫理本位》,《社會》2015年第1期;林鵠:《宗法、喪服與廟制:儒家早期經典與宋儒的宗族理論》,《社會》2015年第1期。

⑩參見葛恭:《〈法義〉的開場》,《柏拉圖與政治現實》,黃瑞成等譯,上海:華東師范大學出版社,2010年;A.E.泰勒:《柏拉圖——生平及其著作》,謝隨知等譯,濟南:山東人民出版社,1990年,第2、18章。

(11)如列奧·斯特勞斯和沃格林在各自的著作中都未曾涉及《法律篇》中的家庭立法(參見Leo Strauss,The Argument and Action of Plato’s Laws,Chicago:The University of Chicago Press,1975;沃格林:《柏拉圖與亞里士多德》,劉曙輝譯,南京:譯林出版社,2014年),泰勒解讀《法律篇》第5卷時稍微提及對雙親的義務,但對第9卷中關于家庭犯罪的立法只字未提。(參見A.E.泰勒:《柏拉圖——生平及其著作》)在中國學界,近年來“家”儼然已成理論熱點,但論者普遍對《法律篇》著墨不多。(這類情況可見吳飛主編:《神圣的家:在中西文明的比較視野下》,北京:宗教文化出版社,2014年)

(12)布魯姆:《人應該如何生活》,劉晨光譯,北京:華夏出版社,2009年,第122頁;Allan Bloom,“Interpretive Essay,” in The Republic of Plato,New York:Basic Books,1991,p.385。

(13)G.M.A.Grube,“The Marriage Laws in Plato’s Republic,” The Classical Quarterly,vol.27,no.2,1927.

(14)Allan Bloom,“Interpretive Essay,” p.385.

(15)Plato,Laws,721b-c,in Plato:Complete Works,Indianapolis:Hackett Publishing Company,Inc.,1997,p.1407.但在《會飲篇》中,柏拉圖賦予人的繁衍生育以神圣性:“一男一女為著生兒育女的目的而生活在一起是一件神圣的事情”。(Plato,Symposium,206a-b,in Plato:Complete Works,p.489.本文直接引用的《會飲篇》原文在翻譯時參考了王太慶的同名譯本(北京:商務印書館,2013年),恕不一一注明)

(16)Plato,Laws,785a-b,p.1457.

(17)Plato,Laws,838e,p.1500.

(18)Plato,Laws,776b,p.1449.

(19)Plato,Laws,784a-b,p.1456.

(20)Plato,Laws,878a-b,pp.1536-1537.

(21)Plato,Laws,856c-d,p.1514.

(22)Plato,Laws,759b-c,p.1435.

(23)Plato,Laws,717c,p.1403.

(24)Plato,Laws,717c-718a,pp.1403-1404.

(25)Plato,Laws,928d-929e,pp.1581-1582.

(26)Plato,Laws,868b-c,p.1526.

(27)Plato,Laws,874c,p.1533.

(28)Plato,Laws,871b,p.1529.

(29)Plato,Laws,868c-e,pp.1526-1527.

(30)Plato,Laws,877b-d,p.1536.

(31)Plato,Laws,774e,p.1448.

(32)Plato,Laws,925c-d,p.1578.

(33)由此可知,柏拉圖筆下的“家庭”有兩層含義,首先是父母子女組成的“獨戶家庭”,其中的血脈關系是最為親密無間的;其次是“宗族”,即以父親為圓心、父親之堂表兄弟姐妹的子女為邊界的親屬圈,它是在獨戶家庭關系無效或缺失時可以依賴的血緣力量。(參見Susan Moller Okin,“Philosopher Queens and Private Wives:Plato on Women and Family,” Philosophy & Public Affairs,vol.6,no.4,1977)

(34)Plato,Laws,677a-681d,pp.1365-1370.

(35)Plato,Laws,680c-d,p.1369.

(36)當然,從家庭到城邦,其間還會有部落、氏族等各種中介性組織,相關討論可參見恩格斯:《家庭、私有制和國家的起源》;吳飛:《母權神話:“知母不知父”的西方譜系(上)》,《社會》2014年第2期;吳飛:《文明與自然:“知母不知父”的西方譜系(下)》,《社會》2014年第3期。

(37)在第三卷列舉了七種(參見Plato,Laws,689c-690d,pp.1378-1379),在第四卷中補充了“正義是強者的利益”原則(參見Plato,Laws,715a,p.1401)。

(38)Plato,Laws,715c,p.1402.

(39)Plato,Laws,712d-713a,p.1399.

(40)Plato,Republic,in Plato:Complete Works,Book 2.(本文直接引用的《理想國》原文在翻譯時參考了王揚的同名譯注本(北京:華夏出版社,2012年),恕不一一注明。由于不同中譯本在一些關鍵概念上的翻譯不盡相同,引用時容易產生混亂,故本文在引用時以特定英譯本為準,同時參考中譯本。下同)

(41)Plato,Laws,743c,p.1424.

(42)Plato,Laws,875a-b,p.1534.

(43)Plato,Laws,875c-d,p.1535.

(44)Allan Bloom,“Interpretive Essay,” p.365.

(45)Plato,Laws,717a-b,p.1403.

(46)Leo Strauss,The Argument and Action in Plato’s Laws,p.97.

(47)Plato,Laws,780a,p.1452.

(48)Plato,Laws,741b-d,p.1421.

(49)Thanassis Samaras,“Families and the Question of Woman in Laws,” in Plato’s Laws:A Critical Guide,Cambridge:Cambridge University Press,2010,p.181.

(50)Plato,Laws,783d-e,p.1456.

(51)Plato,Laws,929e-930b,pp.1582-1583.

(52)Plato,Laws,930c,p.1583.

(53)Plato,Laws,780b,p.1453.

(54)Thanassis Samaras,“Families and the Question of Woman in Laws,” pp.176-177.

(55)Plato,Laws,804d,pp.1472-1473.

(56)Leo Strauss,The Argument and Action in Plato’s Laws,p.95.

(57)Plato,Laws,923a-c,p.1576.

(58)Plato,Laws,958d-959a,pp.1606-1607.

(59)在《克力同》中,服從城邦遠重要于服從和孝敬父母。(Plato,Crito,51b-c,in Plato:Complete Works,p.45)

(60)Chester G.Starr,Individual and Community:The Rise of Polies 800-500B.C.,New York:Oxford University Press,1986,p.97.

(61)古朗士:《古代城市》,吳曉群譯,上海:上海世紀出版集團,2006年,第126-127頁。

(62)Susan Moller Okin,“Philosopher Queens and Private Wives:Plato on Women and Family.”恩格斯在解讀荷馬史詩中也得出了與奧金類似的結論,認為英雄時代的古希臘在婚姻制度上已進化到個體婚階段,男性在家庭中占支配地位(斯巴達稍有不同),婚外性行為作為男性特權是當時的普遍現象。(參見恩格斯:《家庭、私有制和國家的起源》)

(63)參見Plato,Crito.

(64)Plato,Laws,959a,p.1607.

(65)Allan Bloom,“Interpretive Essay,” p.362.

(66)Allan Bloom,“Interpretive Essay,” pp.386-387.

(67)Plato,Republic,440e,p.1072.

(68)布魯姆認為血氣是靈魂中相對獨立的部分。(參見Allan Bloom,“Interpretive Essay,” p.349)

(69)Plato,Republic,442a,p.1073.

(70)Plato,Laws,726a,p.1410.

(71)Plato,Laws,631b-d,p.1326.

(72)Plato,Laws,645a-b,pp.1338-1339.

(73)Plato,Laws,645b,p.1339.

(74)Plato,Laws,875a,p.1533.

(75)Allan Bloom,“Interpretive Essay,” p.347.

(76)Allan Bloom,“Interpretive Essay,” p.348.

(77)Allan Bloom,“Interpretive Essay,” p.385.

(78)Plato,Laws,853c,p.1511.

(79)Plato,Laws,875a-b,pp.1533-1534.

(80)Plato,Laws,788a-b,pp.1457-1458.

(81)Plato,Republic,463a,p.1090.

(82)Plato,Republic,461d,p.1089.

(83)Allan Bloom,“Interpretive Essay,” p.385.

(84)Susan Moller Okin,“Philosopher Queens and Private Wives:Plato on Women and Family.”

(85)Plato,Symposium,209c-d,p.492.

(86)Plato,Laws,875d,p.1534.

(87)Plato,Laws,644d,p.1338.

(88)Plato,Laws,790b,p.1459.

(89)如果我們把《理想國》和《法律篇》看作一個整體,那么可以說,這兩本書是在分別討論家庭在同一城邦內部不同階級中的不同地位,治邦者和城邦衛士是城邦至善的捍衛者,因此必須擺脫家庭而全身心地奉獻給城邦,普通公民則可以保留有限的家庭關系和家庭生活;如果把這兩本著作中的城邦分成理想和次優兩種類型,則可以說《法律篇》中的次優城邦是柏拉圖對前文所述的古希臘現實的一定程度的妥協,如賦予家庭和宗族以一定的地位。

(90)沃格林:《柏拉圖與亞里士多德》,第294頁。

(91)沃格林:《柏拉圖與亞里士多德》,第266頁。

(92)當然,這種說法也會有爭議,譬如柏格爾就竭力證明正義和友愛在這方面有根本的不同,他認為亞里士多德的正義一定是處理人際關系的,而友愛處理的是個人同“另一個自己”的關系。(Ronna Burger,Aristotle’s Dialogue with Socrates,Chicago:The University of Chicago Press,2008,p.167)但柏格爾只是從亞里士多德所謂的“完美友愛”角度說的,事實上,這種友愛在共同體生活并不占據主導地位。

(93)Aristotle,Aristotle’s Nicomachean Ethics,1159b30-35,trans.R.C.Bartlett and S.D.Collins,Chicago:The University of Chicago Press,2011,p.177.本文引用的《尼各馬科倫理學》原文在翻譯時均參考了苗力田的同名譯本(北京:中國人民大學出版社,2003年)和廖申白的同名譯注本(北京:商務印書館,2010年)。文中恕不一一注明。

(94)Aristotle,Aristotle’s Nicomachean Ethics,1155a25-30,p.164.很多研究者都會注意亞里士多德的這個論述,參見Ronna Burger,Aristotle’s Dialogue with Socrates,ch.6; Claudia Baracchi,Aristotle’s Ethics as First Philosophy,Cambridge:Cambridge University Press,2008,ch.4.

(95)Claudia Baracchi,Aristotle’s Ethics as First Philosophy,pp.262-263.

(96)Ronna Burger,Aristotle’s Dialogue with Socrates,p.171.

(97)Aristotle,Aristotle’s Nicomachean Ethics,1161b35-1162a5,p.182.

(98)Aristotle,Aristotle’s Nicomachean Ethics,1159b30,p.177.

(99)Aristotle,Aristotle’s Nicomachean Ethics,1159b30-1160a5,p.177.

(100)Aristotle,Aristotle’s Nicomachean Ethics,1162a15,p.182.

(101)參見伯格:《尼各馬科倫理學義疏——亞里士多德與蘇格拉底的對話》,柯小剛譯,北京:華夏出版社,2011年;懷廷:《〈尼各馬科倫理學〉中的友愛論》,克勞特主編:《布萊克維爾〈尼各馬科倫理學〉指南》,劉瑋、陳瑋譯,北京:北京大學出版社,2014年。

(102)當然,這種夫妻友愛的德性維度并不是一開始就有的,而是有一個從單純性愛出發的自然而然的轉變過程。(參見Ronna Burger,Aristotle’s Dialogue with Socrates,pp.183-189)

(103)Aristotle,Aristotle’s Nicomachean Ethics,1162a15-25,p.182.

(104)Aristotle,Politics,1262b5,trans.B.Jowett,Mineola:Dover Publications,2000,p.59.本文引用的《政治學》原文在翻譯時均參考了顏一、秦典華的同名譯本(北京:中國人民大學出版社,2003年)。文中恕不一一注明。

(105)Aristotle,Aristotle’s Nicomachean Ethics,1161a10-1161b5,pp.179-180; Aristotle,Politics,1259a35-1259b15,pp.49-50.

(106)Aristotle,Politics,1280b12-14,pp.119-120.

(107)Aristotle,Politics,1295b7-8,pp.168-169.

(108)Aristotle,Politics,1253a9,p.28.

(109)Aristotle,Politics,1252b5,p.27.

(110)Aristotle,Politics,2181a15,p.120.在討論城邦的職業構成時,亞里士多德也明確指出,僅僅有農民、工匠、雇工等職業的城邦只是一個奴性的代名詞,配不上城邦的“稱謂”,城邦是獨立和自足的,建立城邦的目的不僅僅是滿足生活所需,而是為“追尋善”。(參見Aristotle,Politics,1290b9-1291a13,p.153)

(111)Aristotle,Politics,1252b8,p.28.

(112)Aristotle,Politics,1328a5,p.271.

(113)懷廷:《〈尼各馬科倫理學〉中的友愛論》,第316頁。柏格爾也指出,亞里士多德認識到,友愛直接扎根于人的自然傾向,朋友之間的個人關系無論在強度還是排他性上都會對城邦一致構成威脅。(Ronna Burger,Aristotle’s Dialogue with Socrates,p.162)

(114)懷廷:《〈尼各馬科倫理學〉中的友愛論》,第316-318頁;Ronna Burger,Aristotle’s Dialogue with Socrates,p.162。

(115)Aristotle,Politics,1260b15,p.53.

(116)Aristotle,Politics,1337a4,p.300.

(117)Aristotle,Politics,Book VIII.

(118)Aristotle,Politics,1275b3,p.103.

(119)Aristotle,Politics,1294a5-6,p.163.

(120)Claudia Baracchi,Aristotle’s Ethics as First Philosophy,p.263.

(121)沃格林:《柏拉圖與亞里士多德》,第326頁。

(122)伯林:《自由論》,胡傳勝等譯,南京:譯林出版社,2003年,第347頁。

(123)古朗士:《古代城市》,第126頁。

(124)李猛:《論抽象社會》,《社會學研究》1999年第1期。

(125)張祥龍:《家與孝:從中西間視野看》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2017年,第1頁。

(126)張祥龍:《家與孝:從中西間視野看》,第52頁。

(127)李猛:《自然狀態與家庭》,《北京大學學報》2013年第5期。

(128)吳飛:《文明與自然:“知母不知父”的西方譜系(下)》,《社會》2014年第3期。

(129)《馬克思恩格斯選集》第1卷,第402-403頁。

(130)參見Charles Taylor,The Ethics of Authenticity,Cambridge,MA:Harvard University Press,1991.

來源: 敘拉古之惑

聲明:素材來源于網絡,內容不代表本平臺立場,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除。

投稿、商務合作、請聯系(電話:400-8390-718)